Echter Mehltau der Gräser

oïdium des graminées (fr.), powdery mildew (engl.)

Wissenschaftlicher Name: Blumeria graminis (DC.) Speer

Synonyme: Erysiphe graminis DC., Oidium monilioides (Nees) Link.

Taxonomie: Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Erysiphales, Erysiphaceae

Der Echte Mehltau der Gräser (Blumeria graminis) befällt neben Getreide auch viele Wild- und Futtergräser. B. graminis besteht aus mindestens acht verschiedenen Spezialformen (formae speciales = f. sp.), die jeweils nur bestimmte Wirtspflanzen befallen. So kann der Roggenmehltau die Gerste beispielsweise nicht befallen. Die acht Spezialformen enthalten wiederum viele verschiedene Rassen, die nur bestimmte Sorten von einer oder wenigen Pflanzenarten befallen können.

B. graminis ist ein obligat biotropher Parasit und kann deshalb nur auf lebendem Pflanzengewebe wachsen. Dabei bildet er an Blättern, Blattscheiden und Halmen ein weisses, flauschiges Pilzgeflecht. Der Ertragsverlust, der sich meist durch eine deutliche Reduktion des Tausendkorngewichts zeigt, kann je nach Befallsbeginn und Epidemieverlauf bis zu 25 Prozent betragen. Der Anbau von resistenten Getreidesorten ist die einfachste und sicherste Bekämpfungsmassnahme.

Abb. 1: Weisses Myzel des echten Mehltaus der Gräser (Blumeria graminis) an Weizenblättern

Abb. 1: Weisses Myzel des echten Mehltaus der Gräser (Blumeria graminis) an Weizenblättern

Abb 2: Echter Mehltau der Gräser (B. graminis) an Weizenblättern.

Abb 2: Echter Mehltau der Gräser (B. graminis) an Weizenblättern.

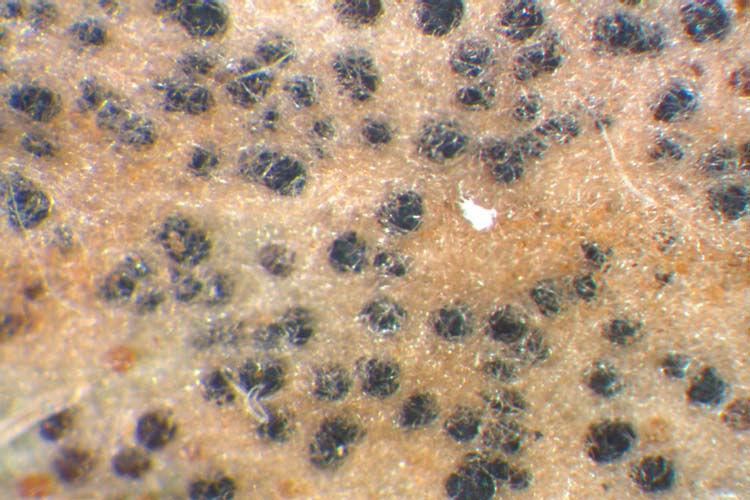

Abb. 3. Echter Mehltau (B. graminis) an Gerstenblättern. Die schwarzen Punkte auf den graubraunen Mehltaubelägen sind Kleistothecien, die Hauptfruchtform der echten Mehltaupilze.

Abb. 3. Echter Mehltau (B. graminis) an Gerstenblättern. Die schwarzen Punkte auf den graubraunen Mehltaubelägen sind Kleistothecien, die Hauptfruchtform der echten Mehltaupilze.

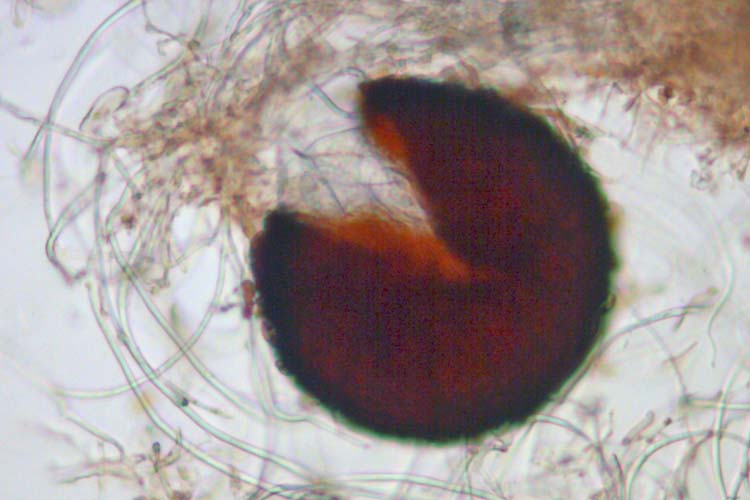

Abb. 4. Echter Mehltau der Gräser (B. graminis): Kleistothecien

Abb. 4. Echter Mehltau der Gräser (B. graminis): Kleistothecien

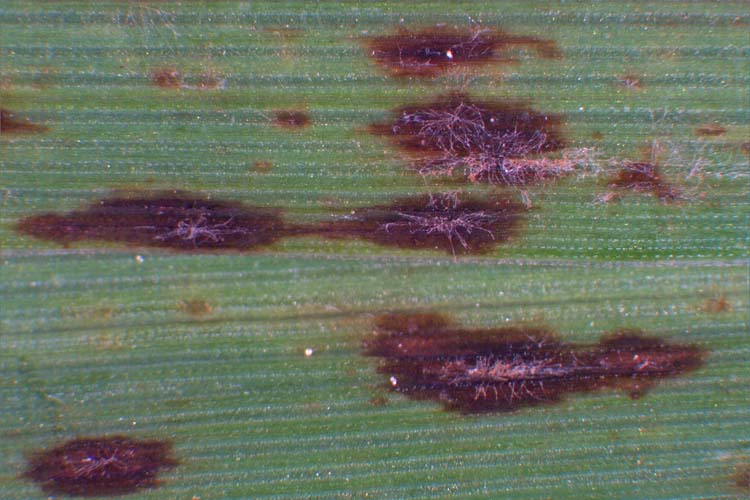

Abb. 5: Ältere Gerstenpflanzen zeigen oft Altersresistenz: Anstelle der Myzelpolster sind scharf abgegrenzte, schwarzbraune Blattflecken erkennbar. Betrachtet man die Flecken mit einer Lupe, ist nur noch ein spärlicher Rest des Myzels erkennbar.

Abb. 5: Ältere Gerstenpflanzen zeigen oft Altersresistenz: Anstelle der Myzelpolster sind scharf abgegrenzte, schwarzbraune Blattflecken erkennbar. Betrachtet man die Flecken mit einer Lupe, ist nur noch ein spärlicher Rest des Myzels erkennbar.

Schadbild

Die ersten Anzeichen eines Mehltaubefalls sind weisse, watteartige Polster, die sich vorwiegend auf der Oberseite junger Blätter, auf den Blattscheiden und Halmen bilden (Abb. 1 - 2). Die Polster wachsen schnell und entwickeln sich zu einem mehligen Belag. Gegen Ende der Vegetationsperiode sind, eingebettet in den jetzt graubraunen älteren Mehltaubelägen, kleine schwarze Punkte sichtbar. Dabei handelt es sich um Kleistothecien, die sexuell gebildete Hauptfruchtform des Mehltaupilzes (Abb. 3 und 4).

Die Gerste wird vom Zeitpunkt des Auflaufens bis zum Ende des Schossens befallen. Später zeigt sie eine Altersresistenz: Anstelle der Myzelpolster sind nun scharf abgegrenzte, schwarzbraune Blattflecken (auch „Teerflecken" genannt) erkennbar (Abb. 5). Weizen ist zwischen Bestockung und Milchreife besonders empfindlich, vor allem wenn die Fahnenblätter und die Spelzen befallen werden. Einen Frühbefall toleriert der Weizen jedoch besser als Gerste (Obst und Paul 1993).

Der Echte Mehltau ist oft Wegbereiter für andere Krankheitserreger, wodurch zusätzliche Schäden entstehen können.

Abb. 6: Der echte Mehltau der Gräser (Blumeria graminis) bildet auf Konidienträgern ellipsenförmige Konidien, die zunächst in mehr oder weniger langen Ketten zusammenhängen.

Abb. 6: Der echte Mehltau der Gräser (Blumeria graminis) bildet auf Konidienträgern ellipsenförmige Konidien, die zunächst in mehr oder weniger langen Ketten zusammenhängen.

Krankheitserreger

Der Mehltaubelag besteht aus ineinander verfilzten, septierten Hyphen. An diesen werden auf kurzen Konidienträgern ellipsenförmige Konidien produziert, die zunächst in mehr oder weniger langen Ketten zusammenhängen (Abb. 6). Ihre Grösse ist sehr variabel: 14-17 x 25-33 µm (Abb. 7).

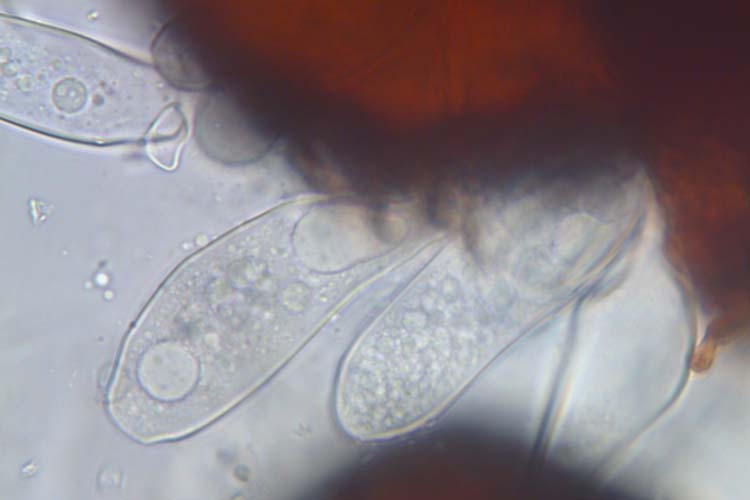

B. graminis ist ein heterothallischer Pilz, das heisst, die Hyphen gehören zwei unterschiedlichen Paarungstypen an. Vor der Entstehung der Hauptfruchtform umschlingen sich zwei Hyphen von je einem Paarungstyp, verzweigen sich und bilden einen dichten Knäuel, die sogenannte Fruchtkörperanlage. Daraus entstehen die hellbraunen bis schwarzen Kleistothecien (Abb. 8), die sexuelle Form des Mehltaupilzes. Kleistothecien sind kugelige Gebilde mit einem Durchmesser von 135 - 250 µm (Blumer, 1967), ohne natürliche Öffnung (das griechische Wort „kleistos" bedeutet geschlossen) und mit myzelartigen Anhängseln. Im Inneren der Fruchtkörper befinden sich 8 bis 25 Asci mit jeweils acht Acosporen. Die einzelligen Ascosporen sind ebenfalls ellipsenförmig und 10-14 x 20-24 µm gross. Sehr oft reifen die Ascosporen jedoch nicht aus.

Abb. 7: Der echte Mehltau der Gräser (B. graminis): in langen Ketten angeordnete Konidien auf Konidienträgern

Abb. 7: Der echte Mehltau der Gräser (B. graminis): in langen Ketten angeordnete Konidien auf Konidienträgern

Abb. 8: Kleistothecium mit Asci von B. graminis

Abb. 8: Kleistothecium mit Asci von B. graminis

Lebenszyklus

Konidien und Ascosporen werden vom Wind zu benachbarten Pflanzen transportiert. Gelangen die Pilzsporen auf eine Wirtspflanze keimen sie mit einem oder mehreren Keimschläuchen aus und bilden spezielle Haftorgane (Appressorien) auf den Blättern aus. Konidien der Echten Mehltaupilze keimen auch bei niedriger Luftfeuchtigkeit und über einen weiten Temperaturbereich von 1 bis 30 °C. Freies Wasser auf der Blattoberfläche hemmt jedoch die Keimung der Konidien und kann in einigen Fällen sogar zu deren Absterben führen, da im Wasser der Gasaustausch unterbunden wird (Schönbeck, 1979). Für die Entwicklung der Keimschläuche und der Appressorien ist jedoch eine hohe Luftfeuchtigkeit erforderlich.

Unmittelbar unter dem Appressorium dringt eine Infektionshyphe durch die Kutikula sowie die Wand der Epidermiszelle ins Zellinnere ein. Hier bildet der Pilz Haustorien, die ihm die Nahrungsaufnahme ermöglichen (Abb. 9). Die Epidermiszelle bleibt dabei noch eine Zeit lang am Leben. Der Pilz wächst als eng verzweigtes Myzel weiter auf der Blattoberfläche, bildet weitere Appressorien und in neuen Epidermiszellen Haustorien. Für sein weiteres Wachstum benötigt das Myzel keinen Wasserfilm auf der Blattoberfläche.

Bei günstigen Umweltverhältnissen werden etwa sieben Tage nach der Infektion neue Konidien in sehr grosser Zahl gebildet. Blumer (1967) zählte 5'000 bis 6'000 Konidien pro Quadratmillimeter. Konidien leben nur wenige Tage, bei 20 bis 25 °C sogar nur einige Stunden. Damit gehören die Konidien der echten Mehltaupilze im Sommer zu den kurzlebigsten Konidien von Pilzkrankheiten (Mühle, 1971).

Wenn die Blätter durch den Mehltaupilz stark geschädigt und bereits am Absterben sind, beginnt der Pilz, die Hauptfruchtform (Kleistothecien), zu bilden. Diese helfen dem Pathogen, die heisse Jahreszeit ohne Wirtspflanze zu überdauern. Das aktive Ausschleudern der Ascosporen geschieht im Herbst. Einige Kleistothecien können allerdings auch überwintern. Die Ascosporen infizieren das aufgelaufene Wintergetreide oder andere Gräser. Hier überwintert der Pilz als Myzel auf infizierten, lebenden Pflanzen. Sobald die Temperaturen im Frühjahr dies zulassen, beginnt das Myzel wieder, Konidien zu produzieren. In milden Wintern können Konidien auch bis ins Frühjahr lebensfähig bleiben, da sie weniger empfindlich gegen tiefe als gegen hohe Temperaturen sind (Blumer, 1967). In Gebieten mit kalten Wintern überlebt der Pilz als Ascospore in den Kleistothecien auf lebenden oder toten Pflanzenteilen.

Abb. 9: Haustorien von Blumeria graminis in Epidermiszellen des Weizens

Abb. 9: Haustorien von Blumeria graminis in Epidermiszellen des Weizens

Epidemiologie

Für einen optimalen Krankheitsverlauf der Echten Mehltaupilze sind vier Bedingungen nötig: wenig Luftbewegung, eine hohe Luftfeuchtigkeit, eine geringe Lichtintensität (Schatten oder langanhaltende Bewölkung) und eine Lufttemperatur von ungefähr 17 - 22 °C. Intensive, langanhaltende Niederschläge wirken hingegen hemmend auf eine Mehltauepidemie. Da solche Verhältnisse in Mitteleuropa in der Regel im Frühling und Herbst vorkommen, tritt diese Krankheit vor allem während diesen Jahreszeiten auf.

Echte Mehltaupilze sind obligate Parasiten, das heisst, sie können nur lebendes grünes Pflanzengewebe befallen. Sie sind auf ein gutes Gedeihen ihrer Wirtspflanzen angewiesen. Eine N-Düngung fördert die Entwicklung der Wirtspflanze und somit auch die der Parasiten.

Wirtsspektrum

B. graminis befällt Weizen, Gerste, Roggen, Hafer sowie zahlreiche Futter- und Wildgräser. Die Art besteht aus mindestens acht verschiedenen Spezialformen (formae speciales = f. sp.), wie in Tabelle 1 dargestellt. Jede dieser Spezialformen befällt nur bestimmte Wirtspflanzen. So kann der Roggenmehltau die Gerste beispielsweise nicht infizieren.

Innerhalb jeder forma specialis gibt es zahlreiche physiologische Rassen (Pathotypen). Diese haben jeweils einen Wirtspflanzenkreis, der eine oder mehrere Sorten von einer oder mehreren Pflanzenarten umfasst. Beim Weizenmehltau gibt es in der Population eine grosse Vielfalt an Rassen, ganz im Gegensatz zum Gerstenmehltau, wo nur wenige dominieren (Obst und Paul 1993).

Tab. 1. Acht Spezialformen (formae speciales = f. sp.) des Echten Mehltaus der Gräser (Blumeria graminis)

f. sp. tritici (Marchal) Weizen (Triticum aestivum), Triticum sp., Aegilops sp.

f. sp. hordei Gerste (Hordeum vulgare)

f. sp. secalis Roggen (Secale cereale)

f. sp. avenae Hafer (Avena sativa)

f. sp. agropyri Agropyron spp., Elymus spp.

f. sp. bromi Bromus spp.

f. sp. poae Wiesenrispe (Poa pratensis)

f. sp. lolii Raigras (Lolium multiflorum, L. perenne)

Eine Roggensorte kann die Fähigkeit besitzen, den Befall und die Besiedlung durch eine Mehltaurasse zu verhindern oder zumindest zu begrenzen. Die Mechanismen deren sich die Pflanze dabei bedient sind vielfältig.

Die am weitesten verbreitete Art der Resistenz ist die sogenannte Nicht-Wirt-Resistenz. Sie ist dauerhaft und unspezifisch, das heißt, alle Pflanzen einer Art sind gegen alle Rassen einer bestimmten forma specialis des Echten Mehltaus resistent oder immun.

Ausserdem können die Pflanzen ein oder mehrere Resistenzgene enthalten, welche sie gegen bestimmte Rassen einer forma specialis resistent machen. Bei Weizen wurden bisher 48 Mehltauresistenzgene oder Allele (Pm Gene) identifiziert (Duveiller et al. 2007). In Gerstenpflanzen konnten sogar mehr als 85 rassenspezifische Resistenzgene gefunden werden (Jorgensen 1994; Thordal-Christensen et al. 1999). Resistenzgene können jedoch innerhalb weniger Jahre ihre Wirksamkeit verlieren. Deshalb sind die Pflanzenzüchter ständig auf der Suche nach neuen Resistenzgenen. Diese finden sie in Landrassen, verwandten Arten, Wild- und Urformen des Weizens. Allerdings können viele nicht genutzt werden, da sie mit negativen agronomischen Eigenschaften gekoppelt sind.

Daneben gibt es auch die quantitative Resistenz (auch horizontale oder rassenunspezifische Resistenz genannt), die von mehreren Genen gesteuert wird. Die Wirkung der einzelnen Gene ist gering und wird häufig durch Umwelteinflüsse beeinflusst. Die quantitative Resistenz wird meistens erst im adulten Stadium sichtbar. Ein vollständiger Schutz der Pflanze vor einem Befall ist nicht möglich, es findet lediglich eine Reduzierung des Krankheitsbefalls statt. Dafür ist diese Art von Resistenz in der Regel dauerhaft.

Bei Gerste sind seit etwa 60 Jahren die sogenannten mlo-Mutanten bekannt. Mehltaurassen, welche diese Getreidepflanzen befallen, werden beim Eindringen in die Epidermiszelle blockiert. Unterhalb der attackierten Epidermiszellen sterben die Zellen des Mesophyllgewebes ab. Diese mlo-bedingte Mehltauresistenz wird seit 25 Jahren in der Gerstenzüchtung intensiv genutzt, so dass heute etwa die Hälfte der in Mitteleuropa angebauten Gerstensorten diese Form der Resistenz besitzt. Die Besonderheit der mlo-Resistenz besteht darin, dass sie nicht durch die Anwesenheit eines Resistenzproteins, sondern durch die Abwesenheit eines Proteins hervorgerufen wird, das vom Pilzerreger vermutlich als Eintrittspforte genutzt wird.

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- Die einfachste und sicherste Bekämpfungsmassnahme ist der Anbau von resistenten Sorten oder Sortenmischungen, sofern geeignete Sorten verfügbar sind (Schweiz: Liste der empfohlenen Getreidesorten; Deutschland: Sortenliste des Bundessortenamtes; Österreich: Österreichische beschreibende Sortenliste).

- Ausfallgetreide im Herbst beseitigen und flach einarbeiten, um "grüne Brücken" zu vermeiden

- Das Wintergetreide spät und das Sommergetreide früh säen

- Winter- und Sommergetreide der gleichen Art nicht nebeneinander anbauen

- Kein zu dichter Pflanzenbestand anstreben

- Überhöhte Stickstoffdüngung vermeiden

- Empfohlene und zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen den Echten Mehltau (B. graminis) finden sie für die Schweiz im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit).

Literatur

Blumer S, 1967. Echte Mehltaupilze. Jena, VEB Gustav Fischer Verlag.

Duveiller E, Singh RP, Nicol JM, 2007. The challenges of maintaining wheat productivity: pests, diseases, and potential epidemics. Euphytica 157: 417-430.

Jorgensen JH, 1994. Genetics of powdery mildew resistance in barley. Critical Reviews in Plant Science 13, 97-119.

Mühle E, 1971. Krankheiten und Schädlinge der Futtergräser. S. Hirzel Verlag Leipzig. 422S.

Obst A, Paul V, 1993. Krankheiten und Schädlinge des Getreides. Verlag Th. Mann: 184 S.

Schönbeck F, 1979. Pflanzenkrankheiten. B.G. Teubner Stuttgart: 184 S.

Thordal-Christensen H, Gregersen PL und Collinge DB, 1999. The barley/Blumeria (syn. Erysiphe) graminis interaction. In Mechanisms of resistance to plant diseases. A. Slusarenko, R. Fraser, und K. van Loon, eds. (Kluwer Academic Publishers), pp. 77-100.