Schwarzbeinigkeit

piétin-échaudage (franz.); take-all (engl.)

wissenschaftlicher Name: Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx & D.L. Olivier; Nebenfruchtform: Phialophora sp.

Synonym: Ophiobolus graminis (Sacc.) Sacc.

Taxonomie: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Sordariomycetidae, Magnaporthaceae

Die Schwarzbeinigkeit wird durch den Pilz Gaeumannomyces graminis verursacht und ist die weltweit bedeutendste Fruchtfolgekrankheit im Getreidebau. Der Pilz befällt die Wurzeln und die Halmbasis. In der Folge sterben die befallenen Wurzeln ab, so dass die Wasser- und die Nährstoffzufuhr gestört ist. Die Blätter vergilben und es kommt zu einer Notreife (Weissährigkeit) mit schlecht ausgebildeten Körnern. Die Schwarzbeinigkeit tritt häufig nesterweise auf. Die Ertragsausfälle können bei Weizen bis zu 70 % und bei Gerste bis zu 30 % betragen. Die wichtigste Massnahme zur Bekämpfung der Schwarzbeinigkeit ist die Einhaltung einer Fruchtfolge mit einem Unterbruch von ein bis drei Jahren zwischen anfälligen Getreidearten.

Abb. 1. Die Schwarzbeinigkeit, die durch Gaeumannomyces graminis verursacht wird, ist weltweit die bedeutendste Fruchtfolgekrankheit im Getreidebau.

Abb. 1. Die Schwarzbeinigkeit, die durch Gaeumannomyces graminis verursacht wird, ist weltweit die bedeutendste Fruchtfolgekrankheit im Getreidebau.

Abb. 2. Gaeumannomyces graminis befällt die Wurzeln und die Halmbasis des Getreides.

Abb. 2. Gaeumannomyces graminis befällt die Wurzeln und die Halmbasis des Getreides.

Krankheitsbild

Die Krankheit zeigt sich durch eine Schwarzverfärbung bis hin zum vollständigen Vermorschen der Wurzeln und der Halmbasis (Abb. 1 und 2). Die schwarze Verfärbung der Wurzeln gab der Krankheit ihren deutschen Namen. Die Pflanzen lassen sich leicht aus dem Boden ziehen. An der Wurzeloberfläche und der Halmbasis wachsen charakteristische braune Laufhyphen (Abb. 3). Befallene Pflanzen bestocken weniger und ihr Wachstum ist beeinträchtigt.

Die Wasser- und Nährstoffzufuhr ist gestört. Die Blätter vergilben, die Ähren reifen nicht richtig aus (Notreife) und zeigen eine schlechte Kornausbildung (Weissährigkeit). Später können die weissen Ähren von Schwärzepilze besiedelt werden.

Die Verteilung der kranken Pflanzen im Feld ist sehr ungleichmässig: Ein starker Befall tritt meist nesterweise auf. Die ersten Symptome werden in der Regel erst im Frühjahr sichtbar. Unter günstigen Befallsbedingungen kann der Wurzelbefall jedoch bereits im Herbst beobachtet werden.

Verwechslungsmöglichkeiten

Verfärbungen der Halmbasis können auch durch Halmbruch (Oculimacula spp., früher Pseudocercosporella herpotrichoides), Fusarien (Fusarium spp.) oder Rhizoctonia (Rhizoctonia cerealis) verursacht werden. Weissährigkeit kann ebenfalls in Verbindung mit Trockenheit sowie nach einem Befall mit Getreidezystenälchen, Halmbruch oder Ährenfusarien (partielle Taubährigkeit) entstehen.

Krankheitserreger

Innerhalb der Art G. graminis können vier verschiedene Varietäten unterschieden werden (Freeman und Ward 2004). Sie unterscheiden sich in der Grösse der Ascosporen, der Form der Hyphopodien und dem Wirtsspektrum.

- G. graminis var. tritici befällt Weizen, Triticale, Gerste und Roggen. Viele Gräser, insbesondere die Quecke sind ebenfalls Wirtspflanzen (Obst und Paul 1993).

- G. graminis var. avenae ist stark pathogen an Hafer, befällt Futter- und Rasengräser (take-all patch) und selten auch Weizen, Triticale, Gerste und Roggen.

- G. graminis var. graminis: ist weniger pathogen an Getreide, befällt Bermudagras und Reis und ist bei uns unbedeutend. Sie bildet gelappte Hyphopodien

- G. graminis var. maydis befällt Mais. Die Laufhyphen sind dunkel pigmentiert, septiert, 4-7 µm breit und oft in Hyphensträngen angeordnet (Abb. 3).

G. graminis ist homothallisch (selbstfertil). Der Pilz bildet schwarze, flaschenförmige Perithecien (Fruchtkörper) mit einem Durchmesser von 200 bis 400 µm und einem 150 bis 300 µm langen Öffnungskegel, der aus dem Pflanzengewebe herausragt (Bockhus et al. 2010). Die unitunicaten Asci (mit einfacher Wand) messen 10-15 x 80-130 µm. Die dort gebildeten Ascosporen (acht pro Asci) sind hyalin, schlank, drei bis siebenfach septiert und 3-4 x 70-100 µm gross.

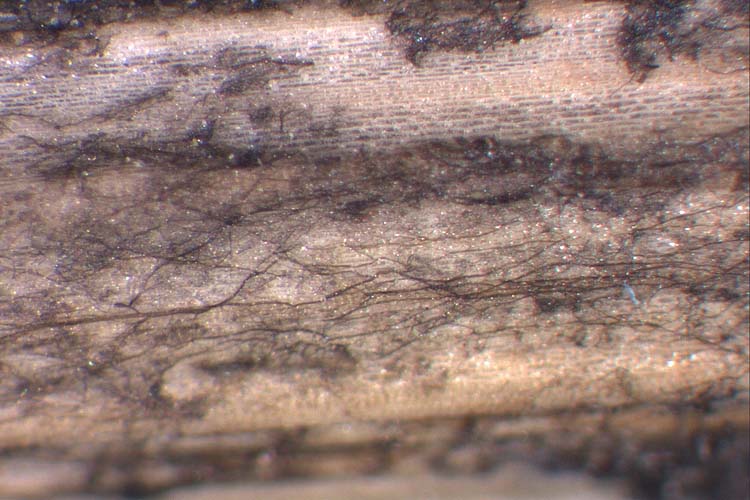

Abb. 3. Dunkel pigmentierte Laufhyphen von Gaeumannomyces graminis, dem Verursacher der Schwarzbeinigkeit des Getreides

Abb. 3. Dunkel pigmentierte Laufhyphen von Gaeumannomyces graminis, dem Verursacher der Schwarzbeinigkeit des Getreides

Lebenszyklus

Gaeumannomyces graminis überdauert auf infizierten Stoppeln, Ernterückständen, Durchwuchs sowie Ungräsern (z. B. Quecke) und kann von dort aus die nachfolgende Kultur infizieren. Dabei spielt das Myzel eine weit wichtigere Rolle als die Verbreitung durch Ascosporen (Bockhus et al. 2010). Durch das mehrfache Aufeinanderfolgen von anfälligem Getreide in der Fruchtfolge kommt es zu einer starken Vermehrung des Pilzes, was über die Jahre zu einem immer stärkeren Befall führt. Je nach Standort wird das höchste Befallsniveau nach zwei bis vier Jahren Getreide erreicht.

G. graminis besiedelt die Wurzeloberfläche mit dicken, dunkelbraunen Laufhyphen (Abb. 3). Bei Kontakt mit der Wurzelepidermis werden an den Hyphen grosse Zellen gebildet, die als Hyphopodien bezeichnet werden. Von dort aus dringt der Pilz mit Penetrationshyphen in das Wurzelgewebe und in die Leitungsbahnen ein. Die Pflanze reagiert auf den Befall mit einer verstärkten Einlagerung von Lignin in die Wurzelzellwände. Dadurch kann sie die Penetration nur verzögern, nicht aber verhindern. Es kommt zur Zerstörung der befallenen Wurzeln. Die befallene Pflanze kann Ersatzwurzeln bilden, um sich weiterhin mit Wasser und Nährstoffen versorgen zu können.

Schwarzbeinigkeit verringert die Nährstoffaufnahme der Pflanzen und macht sie anfälliger für Trockenstress. Ein Befall führt zu einer Reduktion der Ährenanlagen, zu einer schlechten Kornfüllung bis hin zu einer verfrühten Abreife und zu Weissährigkeit.

Die Laufhyphen dienen auch der Verbreitung innerhalb des Wurzelsystems einer Pflanze sowie zwischen den Pflanzen im Bestand. Dadurch ist oft ein nesterweises Auftreten der Schwarzbeinigkeit zu beobachten.

Im Herbst bildet G. graminis schwarze Perithecien (Fruchtkörper). Die darin gebildeten Ascosporen werden mit dem Wind verfrachtet und können so neue, weiter entfernte Flächen besiedeln. Für die Verbreitung innerhalb des Bestands spielen die Ascosporen jedoch kaum eine Rolle.

Epidemiologie

Die wichtigsten Faktoren, die einen Befall bestimmen, sind Bodenbeschaffenheit, Vorfrucht (Fruchtfolge), Saatzeitpunkt und Witterung. Die Sorte hat dagegen nur wenig Einfluss. Es bestehen nur geringe Unterschiede in der Anfälligkeit. Allerdings gibt es vor allem beim Weizen Sortenunterschiede im Regenerationsvermögen der Wurzeln (Obst und Paul 1993).

- Boden: In feuchten, gut durchlüfteten Böden entwickelt sich der Erreger bei einer Bodentemperatur von 12-20 °C am besten. Bodenverdichtungen, Verschlämmungen und Staunässe beeinträchtigen die Wurzelentwicklung. Die Regenerationskraft der Pflanzen wird geschwächt und ihr kleineres Wurzelwerk wird schneller vom Pilz zerstört. Es gibt suppressive Böden, welche eine unterdrückende Wirkung gegenüber bodenbürtigen Krankheitserregern haben und die Krankheit massiv reduzieren können.

- Vorfrucht (Fruchtfolge): Je mehr anfälliges Getreide (Hafer siehe Wirtsspektrum) in der Fruchtfolge vorkommt, desto grösser ist das Befallsrisiko. Roggen vermehrt den Pilz zwar sehr stark, zeigt aber nur selten Ertragseinbussen. Ausfallgetreide und Ungräser begünstigen die Vermehrung von G. graminis im Feld zusätzlich. Bereits ein einmaliger Anbau von Nicht-Wirtspflanzen bewirkt einen Rückgang der Schwarzbeinigkeit in der Nachfrucht.

- „Take all decline": Bei wiederholtem Anbau von Weizen und Gerste ohne Unterbruch kommt es normalerweise zunächst zu einem starken Krankheitsausbruch. Dem folgt jedoch nach einigen Jahren ein Rückgang des Befalls. Dieser Effekt wird als „Take-all decline" (TAD) bezeichnet und wurde erstmals in den 1960iger Jahren in Rothamsted beobachtet (Freeman und Ward 2004). Man nimmt an, dass sich innerhalb von 4-6 Jahren Mikroorganismen im Boden vermehren, die den Schwarzbeinigkeitserreger unterdrücken (suppressiver Boden). Zu diesen Antagonisten gehören unter anderem Bakterien (z.B. Pseudomonas fluorescens), Actinomyceten oder nahe Verwandte des Erregers (z. B. avirulente Gaeumannomyces graminis und Phialophora-Arten). Sie beeinträchtigen den Schadpilz durch antibiotische Effekte oder durch Parasitismus. Die Antagonisten können aber auch eine starke Konkurrenz um vorhandene Nährstoffe sein, so dass der Schaderreger verdrängt wird.

- Saatzeitpunkt: Der Saatzeitpunkt beeinflusst zusammen mit der Witterung die erste Besiedlungsphase der Pflanzen. Ein früher Aussaattermin (Herbstsaat) wirkt sich befallsfördernd aus, da die Bodentemperatur zum Zeitpunkt der Aussaat noch relativ hoch ist und sowohl die Wachstumsgeschwindigkeit als auch das Infektionsvermögen des Pilzes hoch sind. Während eines milden Herbstes kann jedoch auch noch bei späteren Saatterminen ein wirtschaftlich bedeutender Befall auftreten.

- Witterung: Milde und feuchte Winter sowie kühle und nasse Vorsommer verstärken das Ausmass des Schadens. Bei einem hohen Wasserangebot bilden die Getreidepflanzen nur ein geringes Wurzelwerk aus, das dann schneller vom Erreger zerstört werden kann. Anschliessende Trockenheit beschleunigt die Notreife. Die reduzierte Nährstoffverfügbarkeit ist ebenfalls entscheidend.

Wirtsspektrum

G. graminis befällt alle Getreidearten. Wintergetreide ist in der Regel anfälliger als Sommergetreide. Am anfälligsten ist Weizen, gefolgt von Triticale, Gerste und Roggen. Auch Quecke und andere Gräser werden befallen.

Die Varietät G. graminis var. tritici kann den Hafer nicht befallen, G. graminis var. avenae hingegen schon. Die Haferwurzeln enthalten das Saponin Avenacin, welches das Wachstum der Varietät G. graminis tritici hemmt. G. graminis var. avenae bildet das spezifische Enzym Avenacinase, welches das Saponin in eine inaktive Form überführt. So kann diese Varietät den Hafer befallen.

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- Fruchtfolge: Die wichtigste Massnahme zur Begrenzung des Befalls durch die Schwarzbeinigkeit ist die Einhaltung einer gesunden Fruchtfolge mit einem Unterbruch von ein bis drei Jahren zwischen anfälligen Getreidearten. Weizen, die anfälligste Getreideart, sollte an der besten Stelle der Fruchtfolge stehen. Als Vorfrüchte sind die Nichtwirtspflanzen Zuckerrüben, Mais und Leguminosen geeignet. Die gute Vorfruchtwirkung des Rapses wird durch Ausfallgetreide in der Rapskultur vermindert.

- Saatzeitpunkt: Den Aussaatzeitpunkt hinauszögern ist meist eine wenig praktikable Lösung des Problems.

- Bodenbearbeitung: Die Verrottung von Stroh- und Wurzelrückständen fördern und das Bodenleben aktivieren (Zwischenfrucht). Bodenverdichtung, Staunässe und Verschlämmung müssen verhindert werden, um eine gute Durchwurzelung zu gewährleisten. Auch die Minimalbodenbearbeitung begrenzt die Ausbreitung des Schwarzbeinigkeitserregers im Boden.

- Sorten mit guter Bewurzelung und Wurzelregenerationsfähigkeit wählen, um eine schnelle und kräftige Jugendentwicklung zu erreichen.

- Ungräser, insbesondere Quecke, sollten sorgfältig bekämpft werden.

Literatur

Bockus WW, Bowden RL, Hunger RM, Morrill WL, Murray TD, Smiley RW, 2010. Compendium of wheat Diseases and Pests. Third edition. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota: 171 p.

Freeman J, Ward E, 2004. Gaeumannomyces graminis, the take-all fungus and its relatives. Molecular Plant Pathology 5 (4): 235-252.

Obst A, Paul V, 1993. Krankheiten und Schädlinge des Getreides. Verlag Th. Mann: 184 S.