Falscher Mehltau der Sonnenblume

mildiou du tournesol (franz.); downy mildew (engl.)

wissenschaftlicher Name: Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni

Synonyme: Plasmopara helianthi Novot.

Taxonomie: Chromista, Peronosporomycetes (früher Oomycota oder Oomycetes), Incertae sedis, Peronosporea, Peronosporidae, Peronosporales, Peronosporaceae

Der Falsche Mehltau der Sonnenblume (Plasmopara halstedii) kommt in allen Anbaugebieten (ausser Australien) vor und ist eine der gefährlichsten Krankheiten dieser Pflanzenart (Harveson et al. 2016, Hofmann und Schmutterer 1999). Der Parasit ist obligat biotroph und ist daher während des Wachstums auf lebendes Wirtsgewebe angewiesen. Er kann mehrere Jahre im Boden als Oospore überleben. Diese verursachen Primärinfektionen an Keimlingen. Das Myzel breitet sich zunächst in der ganzen Pflanze aus. Später bilden sich auf der Blattunterseite Zoosporangien, die durch Regen und Wind verbreitet werden und Sekundärinfektionen an gesunden Pflanzen auslösen können. Eine weite Fruchtfolge mit Anbaupausen von 3-4 Jahren, die Bekämpfung von Ausfallsonnenblumen und anfälligen Unkräutern in der Folgekultur, der Anbau resistenter Sorten und die Verwendung von gesundem Saatgut können einen Befall verhindern.

Abb. 1. Falscher Mehltau der Sonnenblume (Plasmopara halstedii): Hellgrüne, eckige Flecken an der Blattoberseite (oben); weisser, filziger Belag an der Blattunterseite (unten)

Abb. 1. Falscher Mehltau der Sonnenblume (Plasmopara halstedii): Hellgrüne, eckige Flecken an der Blattoberseite (oben); weisser, filziger Belag an der Blattunterseite (unten)

Krankheitsbild

Ein früher Befall der Wurzeln mit Zoosporen kann zum Absterben der Keimlinge führen.

Auf der Blattoberseite bilden sich entlang der Blattadern hellgrüne bis gelbe, eckige Flecken (Abb. 1). Auf der Unterseite ist ein weisser, filziger Belag (bestehend aus Zoosporangien) zu sehen (Abb. 2). Die Stängel von befallenen Pflanzen sind oft verkürzt und die Bätter stehen dichter beisammen. Die Wurzeln wachsen langsamer und sind verdickt. Viele befallene Pflanzen sterben vor der Samenreife ab.

Krankheitserreger

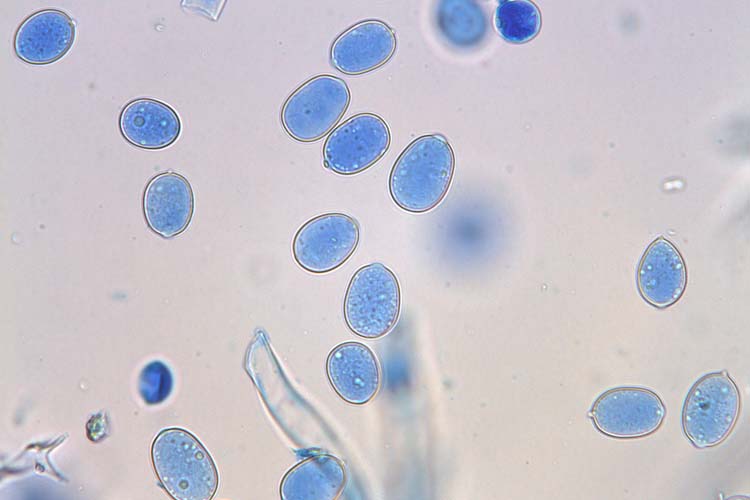

Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung werden dickwandige, diploide Oosporen gebidet. Diese sind 36-78 x 29-46 μm gross, wobei die in den Blättern gebildeten Oosporen nur halb so gross sind (Harveson et al. 2016). Nach der Überwinterung keimen die Oosporen im Boden aus und bilden Zoosporangien (18-20 x 14-20 μm). Diese entlassen bis zu 12 bewegliche Zoosporen (mit zwei Geisseln). Ab diesem Zeitpunkt beginnt die haploide Phase des Krankheitserregers.

Die Sporangienträger von Plasmopara halstedii sind stark verzweigt, wobei der Hauptast stärker wächst als die Seitenäste. An den Verzweigungsenden befinden sich drei Sterigmen an denen sich eiförmige Zoosporangien bilden. Diese setzen ebenfalls bewegliche Zoosporen frei.

Der Pilz wächst interzellulär. Die farblosen, nicht septierten Hyphen (6-10 μm dick) befinden sich in allen Teilen der Pflanze mit Ausnahme des Meristems. Die Hyphen bilden spezielle Organe (Haustorien) in den Wirtszellen, um sich zu ernähren.

Plasmopara halstedii ist obligat biotroph, d.h. sie ist während der Wachstumsphase auf lebendes Wirtsgewebe angewiesen.

Abb. 3. An den Verzweigungsenden der Sporangienträger befinden sich drei Sterigmen an denen sich Zoosporangien bilden.

Abb. 3. An den Verzweigungsenden der Sporangienträger befinden sich drei Sterigmen an denen sich Zoosporangien bilden.

Abb. 4. Zoosporangien der Plasmopara halstedii

Abb. 4. Zoosporangien der Plasmopara halstedii

Lebenszyklus

Der Falsche Mehltau der Sonnenblume kann als Oospore bis zu zehn Jahre im Boden überdauern (Harveson et al. 2016). Er kann aber auch durch infiziertes Saatgut (mit Myzel oder Oosporen) auf die nächste Generation übertragen werden.

Im Frühjahr, nach einem Kälteschock, keimen die Oosporen mit je einem Zoosporangium, das bewegliche Zoosporen freisetzt. Die Zoosporen schwimmen aktiv zu den Wurzeln der Keimlinge, encystieren an der Oberfläche, bilden einen Keimschlauch und dringen in das Wirtsgewebe ein. Diese Primärinfektionen werden durch Temperaturen unter 18 °C und feuchte Böden begünstigt. Die Wurzeln der Keimlinge können nur in den ersten zwei bis drei Wochen infiziert werden, danach sind sie zunehmend resistent.

Das Myzel des Parasiten breitet sich interzellulär (zwischen den Zellen) in der ganzen Pflanze aus. Die Ernährung erfolgt über Haustorien in den Wirtszellen. Bei kühler Witterung und hoher Luftfeuchtigkeit treten aus den Spaltöffnungen verzweigte Sporangienträger aus, an denen endständig Zooporangien sitzen (sichtbar als weisser Belag). Diese stellen die ungeschlechtlichen Verbreitungseinheiten des Parasiten dar und werden durch Wind und Regen auf gesunde Pflanzen übertragen. Die Sporangien wiederum setzen Zoosporen frei, die zu Sekundärinfektionen der Pflanzen führen können, falls flüssiges Wasser auf der Pflanzenoberfläche vorhanden ist. Sekundärinfektionen führen selten zu einer Ausbreitung des Erregers in der Pflanze und sind daher auch nicht von wirtschaftlicher Bedeutung.

Gleichzeitig vermehrt sich der Parasit im erkrankten Pflanzengewebe (Wurzeln, Stängel und Blätter) geschlechtlich und bildet Oosporen. Diese gelangen in den Boden, wo sie mehrere Jahre (bis zu 10 Jahre) überdauern können.

Wirtsspektrum

P. halstedii kann mehr als 100 Arten aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae) befallen. Hauptwirtspflanzen sind kultivierte und wild wachsende Sonnenblumen (Helianthus annuus), Topinambur (Helianthus tuberosus) oder Ramtillkraut (Guizotia abyssinica). Auch viele Unkrautarten werden befallen, unter anderem Spitzkletten (Xanthium strumarium) oder Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia).

Pathotypen (Rassen) konnten mehrfach nachgewiesen werden. Die Sonnenblumensorten sind unterschiedlich anfällig bzw. resistent gegenüber diesen Pathotypen.

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- Weite Fruchtfolgen mit Anbaupausen von 3-4 Jahren einhalten (Häni et al. 2008).

- In den Folgekulturen Sonnenblumen und anfällige Unkräuter aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae) bekämpfen.

- Anbau resistenter Sorten (Sortenliste für die Schweiz): Die in der Schweiz empfohlenen Sorten sind gegen die wichtigsten in Frankreich identifizierten Stämme des Falschen Mehltaus resistent (Laurent et al. 2020). Manchmal kann ein Wechsel zu Sorten mit anderen Resistenzen helfen.

- Saatzeitpunkt so wählen, dass es einige Tage nach der Saat nicht regnet. Während der Samenkeimung darf der Boden nicht zu nass sein. In dieser Zeit treten die meisten Primärinfektionen auf. Diese sind aber nur unter feuchten Bedingungen erfolgreich. Durch geeignete Bodenbearbeitung kann der Wasserabfluss gefördert werden.

- Gesundes, zertifiziertes Saatgut verwenden. Eine Saatgutbeizung mit Metalaxyl-M ist möglich, wird aber nur noch in Ausnahmefällen empfohlen, um eine weitere Ausbildung und Verbreitung von Metalaxyl-resistenten Stämmen zu verhindern.

Literatur

Laurent EA, Baux A, Nussbaum V, 2020. Liste der empfohlenen Sonnenblumensorten für die Ernte 2021. Agroscope Transfer (Sortenlisten Schweiz)

Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A und Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.

Harveson RM, Markell SG, Block CC, Gulya TJ, 2016. Compendium of Sunflower diseases and Pests. APS Press St. Paul Minnesota USA: 140 S.

Hoffmann GM, Schmutterer H, 1999. Parasitäre Krankheiten und Schädlinge an landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart: 675 S.