Netzfleckenkrankheit der Gerste

l'helminthosporiose de l'orge (franz.); net blotch of barley (engl.)

Wissenschaftlicher Name:

Hauptfruchtform (teleomorphe = geschlechtliche Form): Pyrenophora teres Drechsler;

Nebenfruchtform (anamorphe = ungeschlechtliche Form): Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker

Synonym: Helminthosporium teres Sacc.

Taxonomie: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Pleosporaceae

Netzfleckenkrankheit (Nebenfruchtform: Drechslera teres; Hauptfruchtform: Pyrenophora teres) ist eine weltweit verbreitete Blattkrankheit der Gerste. Sie verursacht entweder netzartige (Netzflecken-Typ) oder runde Blattflecken (Flecken-Typ). In der Umgebung der Flecken ist das Blattgewebe vergilbt. Ein kühler, regnerischer Frühling begünstigt das Auftreten der Krankheit. Wichtige vorbeugende Massnahmen sind: keine Gerste nach Gerste anbauen, Ernterückstände und Ausfallgerste unterpflügen, resistente Sorten anbauen und gesundes Saatgut verwenden.

Abb.1. Netzfleckenkrankheit an Gerste (Drechslera teres)

Abb.1. Netzfleckenkrankheit an Gerste (Drechslera teres)

Krankheitsbild

Die Netzfleckenkrankheit ist nach ihren typischen, netzartigen Symptomen benannt (Abb. 1 und 2), die sie an Gerstenblättern verursacht. Die Verletzungen erscheinen zuerst als kleine Flecken, die bald zu dünnen, dunkelbraunen Streifen auswachsen, die längs und quer verlaufen. Dies ergibt das charakteristische, netzartige Muster. Die Flecken sind häufig seitlich von den Blattadern begrenzt und stets von einem gelben Hof umgeben. Stark befallene Blätter können absterben. Neben den Blattspreiten werden auch die Blattscheiden, die Halme, die Spelzen (Saatgutübertragung!) und die Grannen befallen.

In Dänemark wurden 1969 von der Norm abweichende Blattfleckensymptome beobachtet. Die Flecken waren dunkelbraun, rund bis elliptisch und von einer chlorotischen Zone umgeben. Untersuchungen zeigten, dass es sich ebenfalls um Pyrenophora teres handelt. Im Unterschied zum Netzflecken verursachenden Typ (net type, P. teres f. teres) wurde dieser Flecken-Typ (spot type, P. teres f. maculata) genannt. Letzterer wurde später auch in anderen Regionen gefunden.

Bei samenbürtiger Infektion zeigen bereits die Koleoptile und das Primärblatt streifenartige Flecken. Das Blatt ist an der Befallsstelle eingeschnürt, vergilbt und stirbt frühzeitig ab.

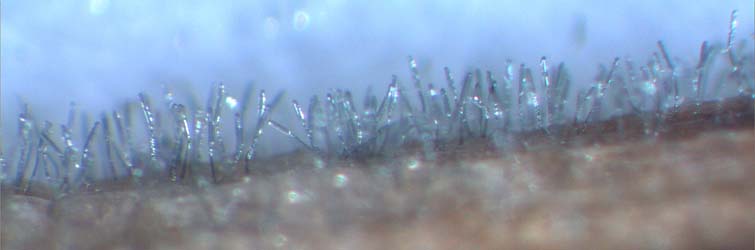

Abb. 3. Konidien auf Konidienträgern der Drechslera teres, Verursacher der Netzfleckenkrankheit der Gerste

Abb. 3. Konidien auf Konidienträgern der Drechslera teres, Verursacher der Netzfleckenkrankheit der Gerste

Abb. 4. Konidie und Konidienträger (rechts) der Drechslera teres, Verursacher der Netzfleckenkrankheit der Gerste

Abb. 4. Konidie und Konidienträger (rechts) der Drechslera teres, Verursacher der Netzfleckenkrankheit der Gerste

Krankheitserreger

Nebenfruchtform Drechslera teres: Die hellbraunen Konidienträger stehen einzeln oder in Gruppen von 2 bis 3 Trägern (Abb. 3). Sie sind gerade oder gekrümmt, an der Basis oft angeschwollen und erreichen eine Länge von bis zu 200 µm bei einer Breite von 7-11 µm (Ellis 1971). Die Konidien sind gerade, zylinderförmig und haben eine glatte Oberfläche Abb. 4). Ihre Enden sind abgerundet. Sie besitzen 1 bis 10 Pseudosepten und sind an den Septen oft leicht eingeschnürt. Ihre Länge beträgt 70-160 µm, ihre Breite 16-23 µm. Das Hilum ist 3-7 µm breit (Ellis 1971). D. teres bildet keine sekundären Konidienträger und Konidien.

Die beiden Erregerformen D. teres f. teres (Netzfleckentyp) und D. teres f. maculata (Fleckentyp) sind morphologisch nicht unterscheidbar. Kreuzungsversuche zeigten, dass zwei unabhängige Gene für die Ausbildung der Netzflecken, beziehungsweise der Flecken, verantwortlich sind (Mathre 1997).

Die Hauptfruchtform Pyrenophora teres bildet 1-2 mm grosse Pseudothecien mit schwarzen Stacheln (Setae) rund um die Öffnung. Die Asci (30-61 x 180-274 µm) sind keulenförmig, am Ende abgerundet, bitunicat und wachsen an einem kurzen Stiel. Die Ascosporen (18-28 x 43-61 µm) sind hellbraun, elliptisch, haben drei bis vier Quersepten und eine oder zwei Längssepten in den mittleren Zellen (aber nie in den Endzellen). Die Ascosporen sind an den Septen eingeschnürt und an den Enden abgerundet.

Lebenszyklus

Drechslera teres überdauert die Zeit zwischen zwei Gerstenkulturen als Myzel an Saatgut, Strohresten, Stoppeln oder Ausfallgerste. Sobald die Witterung günstig ist, bildet der Schadpilz Konidien, die vom Wind verbreitet werden und Primärinfektionen verursachen. Während des Winterhalbjahres entsteht auf den Ernterückständen die Hauptfruchtform des Erregers (Pseudothecien mit Asci und Ascosporen). Auch die Ascosporen verursachen Primärinfektionen.

Ausgehend von den Primärinfektionen entstehen erneut Konidien, die sekundäre Infektionen hervorrufen. Der Pilz dringt direkt in die Epidermis ein. Unter feucht-warmen Bedingungen kommt es zu einer schnellen Generationenfolge (Dauer einer Generation etwa 8-12 Tage, Obst und Paul 1993) und zu einer Besiedelung der einzelnen Blattetagen von unten nach oben.

Die Pilzhyphen wachsen zwischen den Blattzellen (Mesophyll), zerstören diese und verursachen Nekrosen. Die Chlorosen (gelber Hof) um die Nekrosen sind auf Toxine zurückzuführen.

Epidemiologie

Die optimalen Temperaturen für Primärinfektionen liegen zwischen 10 und 15 °C. Konidien entwickeln sich auf abgestorbenen Gewebeteilen bei Feuchtigkeit und Temperaturen zwischen 15 und 25 °C (optimal sind 20 °C).

Licht fördert die Bildung der Konidienträger, anschliessend genügt eine sechsstündige Dunkelheit, damit die Konidien wachsen.

Die Ablösung der Konidien erfolgt bei trockener Blattoberfläche durch den Wind. Eine Verbreitung der Konidien durch Regen ist ebenfalls möglich.

Erfolgreiche Infektionen setzen feuchte Bedingungen über einen Zeitraum von 10-30 Stunden oder länger voraus. Der optimale Temperaturbereich für Infektionen liegt zwischen 15 und 25 °C.

Isolate aus Regionen, in denen die Gerste während milder Winter wächst, entwickeln sich oft bei niedrigeren Temperaturen optimal.

Ein Wechsel von ein- bis mehrtägiger regnerischer Witterung, gefolgt von zwei bis vier Tagen mit hoher Sonneneinstrahlung, niedriger Luftfeuchte und Wind begünstigt eine Netzfleckenepidemie (Obst und Paul 1993).

Wirtsspektrum

Pyrenophora (= Drechslera) teres befällt Gerste (Sommer- und Winterformen) sowie einige wild vorkommende Hordeum Arten (Mathre 1997).

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- Der Erreger der Netzfleckenkrankheit überlebt an Stroh- und Stoppelresten. Deshalb sollte der Anbau von Gerste nach Gerste möglichst vermieden werden oder die Stoppelreste sollten sorgfältig eingearbeitet werden (keine Minimalbodenbearbeitung!). Eine Gründüngung wirkt sich positiv auf das Bodenleben aus und hilft dabei, befallenes Pflanzenmaterial schnell abzubauen.

- Aufgelaufene Ausfallgerste rechtzeitig unterpflügen

- Sommergerste nicht in unmittelbarer Nachbarschaft von Wintergerste anbauen.

- Wenig anfällige oder resistente Gerstensorten wählen. Die Anfälligkeit der Sorten für die Netzfleckenkrankheit ist für die Schweiz in der Liste der empfohlenen Getreidesorten, für Deutschland in der Sortenliste des Bundessortenamtes und für Österreich in der Österreichischen beschreibenden Sortenliste beschrieben.

- Nur gesundes, zertifiziertes Saatgut verwenden oder Saatgut beizen (Häni et al. 2008)

- Wintergerste nicht zu früh säen

- Zurückhaltung bei der N-Düngung

- Der Einsatz von Fungiziden lohnt sich erst, wenn die Bekämpfungsschwelle erreicht ist. In der Schweiz sind Betriebe, die gemäss dem ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) wirtschaften, verpflichtet, Pflanzenschutzmittel nur gemäss dem Schadschwellenprinzip anzuwenden. Schadschwellen, beziehungsweise Bekämpfungsschwellen, geben einen Anhaltspunkt, ab welcher Dichte eine Bekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln erfolgen soll und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Bekämpfungsschwelle für die Netzfleckenkrankheit ist in der Schweiz wie folgt festgesetzt (Agridea, Datenblätter Ackerbau): Während der Entwicklungsstadien 30 (Beginn des Schossens) bis 51 (Beginn des Ährenschiebens) werden 40 Halme über die Felddiagonale eingesammelt und die drei obersten, vollentwickelten Blätter pro Halm auf Befall mit Netzflecken und/oder Blattflecken (Rhynchosporium secalis) kontrolliert. Die Anzahl befallener Blätter (von insgesamt 120) wird gezählt. Die Bekämpfungsschwelle ist erreicht, wenn 20-30 Blätter (= 15-25%) befallen sind. - Empfohlene und zugelassene Pflanzenschutzmittel zum Schutz gegen die Netzfleckenkrankheit finden Sie für die Schweiz im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit).

Literatur

Agridea, 2021. Datenblätter Ackerbau. AGRIDEA, CH-8315 Lindau (Bekämpfungsschwelle)

Ellis MB, 1971. Dematiaceus Hyphomycetes. Commenwealth Mycological Institute Kew, Surrey England: 608 p.

Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A, Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.

Mathre DE, 1997. Compendium of Barley Diseases, Second Edition, APS Press: 90 S

Obst A, Paul V, 1993. Krankheiten und Schädlinge des Getreides. Verlag Th. Mann: 184 S.