Braunrost oder Zwergrost der Gerste

rouille naine de l'orge (franz.), leaf rust of barley (engl.)

Wissenschaftlicher Name: Puccinia hordei G.H. Otth.

Synonyme: P. simplex (Körn.) Erikss. & Henning, P. anomala Rostr.

Taxonomie: Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

Der Braunrost der Gerste (Puccinia hordei) wird aufgrund seiner kleinen Uredosporenlager auch Zwergrost genannt. Er hat in der Schweiz nur selten wirtschaftliche Bedeutung. Wichtige vorbeugende Massnahmen zur Verhinderung eines Zwergrostbefalls sind: Ausfallgerste und Stoppeln vor dem Auflaufen der Herbstsaat beseitigen, Anbau von resistenten, frühreifen Gerstensorten sowie Wintergerste nicht zu früh säen.

Abb. 1. Uredosporenlager des Braun- oder Zwergrosts (Puccinia hordei) der Gerste

Abb. 1. Uredosporenlager des Braun- oder Zwergrosts (Puccinia hordei) der Gerste

Schadbild

Zur Zeit des Ährenschiebens erscheinen an den Blättern, Blattscheiden und selten auch an den Ähren kleine (Zwergrost!), kreisförmige, hellbraune Rostpusteln. Hierbei handelt es sich um Uredo- oder Sommersporenlager (Abb. 1). Die Pusteln sind meist von einem gelben Hof umgeben. Stark befallene Blätter sterben vorzeitig ab und die Pflanzen reifen früher.

Die kleinen, punktförmigen Teleutosporenlager (Wintersporenlager) sind schwarz und von der Epidermis bedeckt.

Krankheitserreger

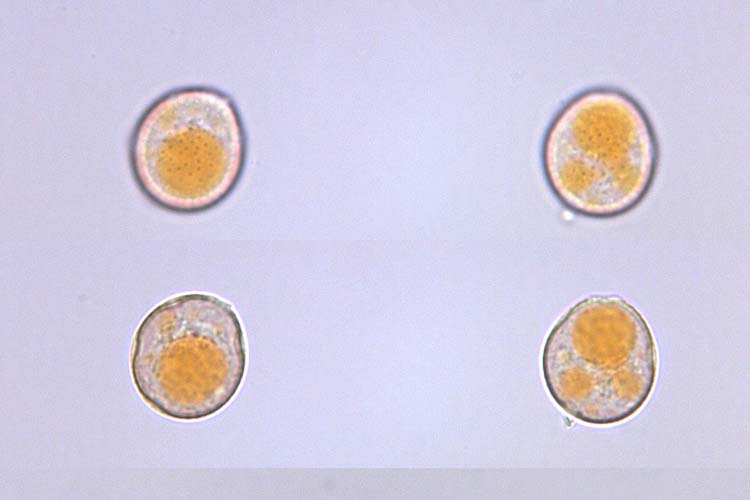

Die Uredosporen von P. hordei (Abb. 2) sind kugelig bis ellipsoidisch und 20-30 x 17-22 µm gross (Gäumann 1959). Sie besitzen feine Stachelwarzen sowie 7 bis 10 über die ganze Oberfläche verteilte Keimporen, über denen das Epispor kaum aufquillt.

Mehr als 50 % der Teleutosporen sind einzellig, der Rest ist zweizellig (Abb. 3). Sie sind unterschiedlich geformt, länglich, keulenförmig oder rundlich, 40-60 µm lang und 19-23 µm breit (einzellige Teleutosporen: 34-44 x 18-23 µm). Ihre Wand ist braun und glatt. Aufgrund der zahlreichen einzelligen Teleutosporen wurde P. hordei früher fälschlicherweise für eine Uromyces-Art gehalten und als solche beschrieben (Uromyces hordei Nielsen).

Abb. 2. Uredosporen von Puccinia hordei, Verursacher des Braun- oder Zwergrosts an Gerste

Abb. 2. Uredosporen von Puccinia hordei, Verursacher des Braun- oder Zwergrosts an Gerste

Abb. 3. Teleutosporen der Puccinia hordei: mehr als 50 % der Sporen sind einzellig

Abb. 3. Teleutosporen der Puccinia hordei: mehr als 50 % der Sporen sind einzellig

Lebenszyklus und Epidemiologie

Der Zwergrost ist ein wirtswechselnder (heterözischer) Rostpilz, der einen vollständigen Entwicklungszyklus durchlaufen kann. Als Zwischenwirte dienen Milchsternarten (Ornithogalum umbellatum und andere). Eine Infektion des Zwischenwirts findet in der Regel nur in Teilen Asiens und im Mittelmeergebiet statt (Obst und Paul 1993). An den meisten anderen Orten übersommert oder überwintert der Zwergrost als Uredospore auf Ausfall- oder Wintergerste. Uredosporen können vom Wind über grosse Distanzen verfrachtet werden, so dass auch neu gesäte Gerste von Sporen aus weit entfernten Gebieten infiziert werden kann.

Der Zwergrost wächst optimal bei Temperaturen zwischen 15 und 22 °C bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit (Mathre 1997).

Wirtsspektrum

In der Dikaryophase (Uredospore) befällt der Zwergrost (P. hordei) ausschliesslich Arten der Gattung Hordeum: beispielsweise Gerste (Hordeum vulgare).

Als Zwischenwirt kommen nur Arten der Gattung Ornithogalum in Frage. Zum Beispiel O. umbellatum = Milchstern / star of Bethlehem. In der Schweiz kommt eine Infektion des Zwischenwirtes aber sehr selten vor.

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- Eine wichtige vorbeugende Massnahme ist die Beseitigung von Ausfallgerste durch mehrmalige Stoppelbearbeitung. Dadurch wird der Lebenszyklus des Zwergrosts unterbrochen.

- In Befallslagen wird die Wahl einer resistenten, frühreifen Gerstensorte empfohlen. Die Anfälligkeit der Gerstensorten für Zwergrost ist für die Schweiz in der Liste der empfohlenen Getreidesorten, für Deutschland in der Sortenliste des Bundessortenamtes und für Österreich in der Österreichischen beschreibenden Sortenliste angegeben.

- Wintergerste nicht zu früh säen, um Herbstinfektionen zu vermeiden

- Kein Anbau von Sommergerste neben Wintergerste

- Stickstoff zurückhaltend einsetzen und keine Wachstumsregler verwenden

- Der Einsatz von Fungiziden lohnt sich erst, wenn die Bekämpfungsschwelle erreicht ist. Diese ist für den Zwergrost in der Schweiz wie folgt festgesetzt (Agridea, Datenblätter Ackerbau): Während der Entwicklungsstadien 30 (Beginn Schossen) bis 51 (Beginn Ährenschieben) werden 40 Halme über die Felddiagonale eingesammelt und die drei obersten, vollentwickelten Blätter pro Halm auf Befall mit Zwergrost kontrolliert. Die Anzahl der befallenen Blätter (von insgesamtl 120) wird gezählt. Die Bekämpfungsschwelle ist erreicht, wenn mehr als 30 % der Blätter befallen sind.

- Empfohlene und zugelassene Pflanzenschutzmittel zum Schutz gegen den Zwergrost finden Sie für die Schweiz im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit).

Literatur

Agridea, 2021. Datenblätter Ackerbau. AGRIDEA, CH-8315 Lindau (Bekämpfungsschwellen)

Gäumann E, 1959. Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz (Band XII): Die Rostpilze Mitteleuropas, Büchler und Co. 1407 S.

Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A, Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.

Mathre DE, 1997. Compendium of Barley Diseases, Second Edition, APS Press: 90 S

Obst A, Paul V, 1993. Krankheiten und Schädlinge des Getreides. Verlag Th. Mann: 184 S.