Gerstenflugbrand

charbon nu de l'orge (franz.), loose smut of barley (engl.)

Wissenschaftlicher Name: Ustilago nuda f.sp. hordei Schaffnit

Synonyme: Ustilago nuda var. hordei C.N. Jensen, Ustilago segetum var. nuda C.N. Jensen, Ustilago nuda (C.N. Jensen) Rostr., Ustilago tritici f.sp. hordei Boerema, R. Pieters & Hamers

Taxonomie: Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginomycetidae, Ustilaginales, Ustilaginaceae

Bei einem Befall mit Flugbrand (Ustilago nuda) bildet die Gerste anstelle von Ährchen eine schwarze Masse aus Brandsporen. Diese werden mit dem Wind verbreitet und gelangen auf die Narben gesunder Gerstenblüten. Dort keimen die Sporen und besiedeln anschliessend den Fruchtknoten und später den Embryo. Hier kann der Pilz über einen längeren Zeitraum überleben. Nach der Keimung des Samens wird der Pilz aktiv und infiziert den Keimling. Flugbrände spielen bei der Saatgutproduktion eine wichtige Rolle und können bei Befall schnell zur Aberkennung führen. Bei der Produktion von zertifiziertem Saatgut dürfen höchstens fünf Flugbrandähren pro 100 m2 vorkommen. Wird stark mit Flugbrand befallenes Saatgut ausgesät, hat dies hohe Ertragseinbussen zur Folge.

Abb. 1. Gerstenflugbrand (Ustilago nuda)

Abb. 1. Gerstenflugbrand (Ustilago nuda)

Schadbild

Die auffälligen Symptome dieser Krankheit erscheinen zur Zeit des Ährenschiebens. Anstelle der Ährchen werden schwarze Brandbutten gebildet. Diese sind zunächst von einem silbrigen Häutchen umgeben, das zur Zeit der Blüte aufreisst und die braunen Brandsporen freigibt (Abb. 1 und 2).

Die befallenen Brandähren schieben in der Regel etwas früher und überragen die gesunden Pflanzen. Später, zur Reifezeit des Getreides, bleibt von den kranken Ähren nur die Spindel übrig. Oft sind nicht alle Ähren einer Pflanze befallen und manchmal sind auch nur Teile der Ähren (die untere Hälfte) betroffen.

Verwechslungsmöglichkeit: Der Gerstenflugbrand kann mit dem Gerstenhartbrand (Ustilago hordei) verwechselt werden. Die Sporenlager des Gerstenflugbrandes sind nur eine kurze Zeit mit einem silbergrauen Häutchen überzogen, die Brandbutten des Hartbrandes hingegen bis zur Ernte.

Krankheitserreger

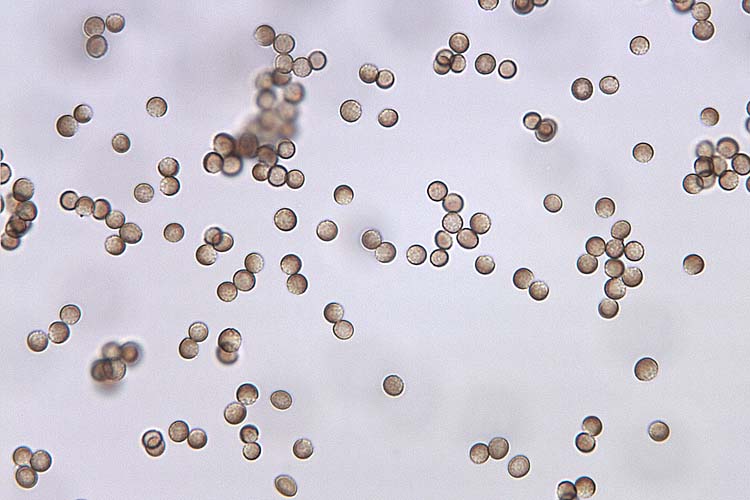

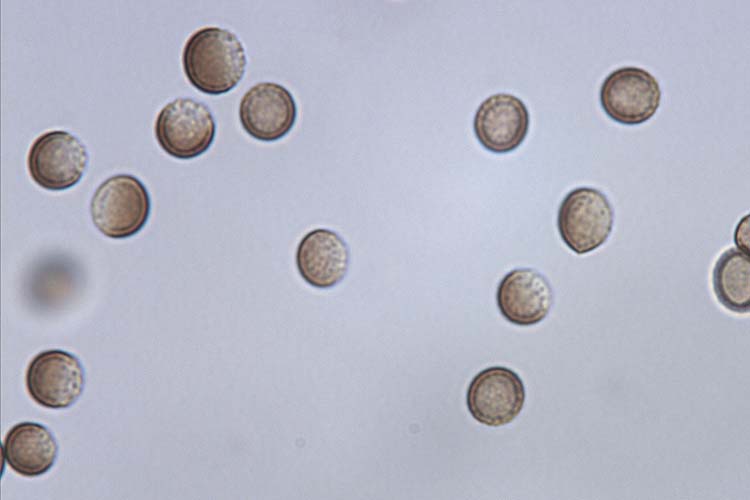

Die kugeligen Brandsporen haben einen Durchmesser von 5-9 µm (Abb. 3). Ihre Wand ist braun und mit feinen Warzen ausgestattet. Im Gegensatz dazu haben die Brandsporen des Gerstenhartbrands eine glatte Oberfläche. Eine Seite der Brandspore ist heller als die andere.

Sexuellen Fortpflanzung: Bei der Keimung der Brandsporen bildet sich nach einer Reduktionsteilung je ein Basidium, das aus einer bis vier Zellen besteht (Agrios 1988, Mathre 1997). Jede Zelle bildet eine kurze, haploide Hyphe (es werden keine Basidiosporen gebildet!). Zwei sexuell kompatible haploide Hyphen vereinigen sich paarweise. Das neu entstandene dikaryotische Myzel besiedelt anschliessend den Fruchtknoten und später den Embryo.

Abb. 3. Brandsporen des Gerstenflugbrandes (Ustilago nuda): Auf der Sporenoberfläche wachsen kleine Stacheln. Eine Seite der Brandspore ist heller als die andere.

Abb. 3. Brandsporen des Gerstenflugbrandes (Ustilago nuda): Auf der Sporenoberfläche wachsen kleine Stacheln. Eine Seite der Brandspore ist heller als die andere.

Lebenszyklus

Das Myzel des Brandpilzes kann mehrere Jahre im Embryo des infizierten Getreidekorns überleben. Nach der Saatgutkeimung wird der Pilz aktiv, infiziert den Keimling und verbreitet sich interzellulär in der wachsenden Getreidepflanze, ohne sichtbare Schäden zu verursachen. Befallene Gerstenpflanzen schieben die Ähren früher als gesunde Pflanzen An den Ähren ist statt der Blüten eine schwarze Masse aus Brandsporen sichtbar. Die Sporen werden mit dem Wind über grosse Distanzen verbreitet. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion ist im Umkreis von 10 Metern jedoch am grössten (Mathre 1997).

Die Brandsporen gelangen auf die Narben gesunder Gerstenblüten. Dort keimen sie und bilden ein dikaryotisches Myzel (siehe oben), das den Fruchtknoten und später den Embryo besiedelt. Hier ruht das Myzel bis zur Aussaat.

Epidemiologie

Flugbrand ist eine rein samenbürtige Krankheit. Infiziertes Saatgut stellt daher die Hauptgefahr für eine weitere Ausbreitung der Krankheit dar. Infektionsquellen für gesunde Pflanzen sind Flugbrandpflanzen im eigenen Bestand oder in benachbarten Feldern. Infektionen finden ausschliesslich während der Blütezeit statt. Warmes Wetter und hohe Luftfeuchtigkeit begünstigen die Infektion (Häni et al. 2008). Eine Infektion ist ab 12 °C möglich, optimal sind 18-25 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 80-100 % (Obst und Paul 1993). Geschlossen blühende Sorten sind weniger gefährdet als offen blühende Typen. Auch eine lange Blütezeit begünstigt eine erfolgreiche Infektion der Gerste.

Wirtsspektrum

Der Gerstenflugbrand (Ustilago nuda f.sp. hordei) kommt ausschliesslich auf Gerste vor. Eine Übertragung auf Weizen ist nicht möglich. Dies gilt auch umgekehrt für den Weizenflugbrand (U. tritici).

Bekämpfung

- Die Verwendung von feldbesichtigtem, zertifiziertem Saatgut kann einen Befall weitgehend verhindern.

- Wenn Saatgut aus eigenem Nachbau verwendet wird, ist Folgendes zu beachten: Saatgut nur aus befallsfreien, kontrollierten Beständen verwenden und das Saatgut auf Brandsporen untersuchen lassen.

- In der Schweiz dürfen bei der Produktion von zertifiziertem Saatgut maximal fünf mit Flugbrand befallene Ähren pro 100 m2 vorkommen (bei der Produktion von Vermehrungssaatgut zwei Ähren pro 100 m2). Befallene Ähren dürfen vor der Feldbesichtigung nicht entfernt werden (Verordnung des WBF über Vermehrungsmaterial von Ackerpflanzen-, Futterpflanzen- und Gemüsearten, Anhang 3). Mit dieser Massnahme soll eine Verschleppung der Krankheit über das Saatgut verhindert werden.

- Früher war die Heisswasserbeizung praktisch die einzige Möglichkeit, den Flugbrand zu bekämpfen. Heute wird dieses Verfahren vor allem im biologischen Landbau angewendet. Nach Agrios (1988) wird das Saatgut zunächst 5 Stunden lang in Wasser mit einer Temperatur von 20 °C vorgequellt. Dann lässt man das Wasser eine Minute lang abtropfen, taucht es für eine Minute in 49 °C und anschliessend für genau elf Minuten in 52 °C heisses Wasser. Nach der Behandlung wird das Saatgut sofort in kaltem Wasser abgekühlt und getrocknet.

- Eine Saatgutbehandlung mit systemischen Fungiziden kann den Gerstenflugbrand gezielt bekämpfen. Empfohlene und zugelassene Pflanzenschutzmittel finden Sie für die Schweiz im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit).

Literatur

Agrios GN, 1988. Plant Pathology Third Edition. Academic Press, San Diego

Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A, Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.

Mathre DE, 1997. Compendium of Barley Diseases, Second Edition, APS Press: 90 S.

Obst A, Paul V, 1993. Krankheiten und Schädlinge des Getreides. Verlag Th. Mann: 184 S.