Getreideblattläuse

Puceron des céréales (franz.); cereal aphids (engl.)

Im mitteleuropäischen Raum gibt es vier Blattlausarten, die regelmässig auf Getreide leben und durch Übervermehrung schädlich werden können:

- Grosse Getreideblattlaus (English grain aphid): Sitobion (=Macrosiphum) avenae Fabr.

- Hafer- oder Traubenkirschenblattlaus (bird cherry–oat aphid): Rhopalosiphum padi L.

- bleiche Getreidelaus (rose-grass aphid): Metopolophium dirhodum Walk.

- und im Spätsommer/Herbst die Maisblattlaus (corn leaf aphid): Rhopalosiphum maidis Fitch.

Taxonomie: Animalia, Arthropoda, Insecta, Pterygota, Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphididae (Röhrenläuse)

Getreideblattläuse saugen an Blättern und Ähren und entziehen der Pflanze dabei zuckerhaltige Assimilate. Die überschüssige Nahrung scheiden sie in Form von Honigtau aus. Auf diesen klebrigen Ausscheidungen siedeln sich schnell Schwärzepilze an. Zudem können Getreideblattläuse Viruskrankheiten wie das Gerstengelbverzwergungsvirus übertragen. Wichtige vorbeugende Bekämpfungsmassnahmen sind die Förderung von Nützlingen durch ökologische Ausgleichsflächen sowie ein Nützlinge schonender chemischer Pflanzenschutz.

Abb. 1. Die Grosse Getreideblattlaus (Sitobion avenae) ist häufig die dominierende Blattlausart an Weizen.

Abb. 1. Die Grosse Getreideblattlaus (Sitobion avenae) ist häufig die dominierende Blattlausart an Weizen.

Grosse Getreideblattlaus (Sitobion (=Macrosiphum) avenae Fabr.)

Die Grosse Getreideblattlaus ist häufig die dominierende Art und hat deshalb die grösste wirtschaftliche Bedeutung. Sie saugt an den Spelzen und der Spindel der grünen Ähren von Weizen, weniger häufig an Roggen, Gerste und Hafer. S. avenae ist nicht wirtswechselnd.

Schaderreger: Die ungeflügelten Imagines der Grossen Getreideblattlaus sind breit, spindelförmig und 2 bis 3 mm lang (Obst und Paul 1993). Die braunen Fühler sind nahezu so lang wie der Körper, wobei das dritte Fühlerglied etwas heller ist. Die Läuse sind gelblich bis grün oder rotbraun bis schwarz mit allen Übergängen (Dubnik 1991). Die schwarzen Hinterleibsröhren (Siphonen) sind etwa so lang wie ein Sechstel der Körperlänge. Die Beine sind bräunlich gefärbt, das Beinende ist dunkelbraun bis schwarz. Das farblose Schwänzchen (Cauda) ist kürzer als die Siphonen.

Die geflügelte Form ist dunkelbraun und ebenfalls 2 bis 3 mm lang. Der Hinterleib hat braune Seitenflecken und in der Mitte breite Querbänder. Fühler, Siphonen, Beine und Schwänzchen ähneln denen der ungeflügelten Form.

Lebenszyklus und Epidemiologie: Die Grosse Getreideblattlaus überwintert im Eistadium an Gräsern, Ausfallgetreide oder früh gesätem Wintergetreide. Eine Lebendüberwinterung scheint in Westeuropa ebenfalls möglich zu sein (Dubnik 1991). Aus den Eiern schlüpfen im Frühling die Stammmütter (Fundatrix), welche ungeschlechtlich (parthenogenetisch) Nachkommen gebären. Ab Mitte Mai erfolgt die Besiedlung der Getreidefelder, wo sie sich während der Vegetationszeit ausschließlich lebendgebärend vermehren. Bei Temperaturen über 20 °C, anhaltend trockenem Wetter und intensiver Sonneneinstrahlung zum Zeitpunkt der Milchreife vervielfältigt sich die Anzahl der Läuse rasch: Innerhalb von 30 Tagen kann die Population um das 40- bis 50-fache zunehmen.

Ab Mitte Juni erscheinen die ersten geflügelten Formen. Sobald das Getreide reif wird, wechseln die geflügelten Läuse zu Wildgräsern (zum Beispiel einjähriges Rispengras, Weidelgräser und andere) aber auch zu Ausfallgetreide oder Neuansaaten. Gegen Ende der Vegetationszeit findet in der Regel eine geschlechtliche Vermehrung statt. Die befruchteten Weibchen legen schwarz gefärbte Eier an Gräser oder Getreidepflanzen ab, wo diese dann überwintern.

Hafer- oder Traubenkirschenblattlaus (Rhopalosiphum padi L.)

Die Hafer- oder Traubenkirschenblattlaus ist in Mitteleuropa weit verbreitet und besiedelt alle Getreidearten sowie viele Gräser. Sie ist ein bedeutender Virusüberträger. R. padi ist wirtswechselnd.

Schaderreger: Die ungeflügelten Imagines sind oval, olivgrün und 1.8 bis 2.3 mm lang (Dubnik 1991). Die Fühler reichen bis zur Körpermitte. Die schwarzen Hinterleibsröhren (Siphonen) sind gegen das Ende hin verjüngt und besitzen eine Krempe an der Öffnung. Zwischen den Hinterleibsröhren und an deren Basis ist ein rostroter Fleck erkennbar.

Kopf, Hinterleibsröhren, Brust und das Beinende der geflügelten Tiere sind schwarz.

Lebenszyklus und Epidemiologie: R. padi überwintert im Eistadium an der Gemeinen Traubenkirsche (Prunus padus) oder dem Zwergmandelstrauch (Prunus nana) (Dubnik 1991). Eine Lebendüberwinterung an Wintergetreide kommt in Westeuropa in milden Wintern häufig vor. Im Frühling schlüpfen aus den Eiern die Stammmütter (Fundatrix), die ungeschlechtlich (parthenogenetisch) Nachkommen gebären. Später entstehen geflügelte Tiere, die auf das Getreide wechseln. Zunächst werden bevorzugt die unteren, vegetativen Teile (auch Wurzelhals) der Pflanzen besiedelt. Später wandert R. padi zu den Ähren. Die Vermehrungsrate von R. padi ist hoch (lebendgebärend). Aufgrund der Übervermehrung kommt es zur Bildung geflügelter Läuse, die verschiedene Gräser, später auch Ausfallgetreide oder Neuansaaten besiedeln. Ab Mitte Oktober entstehen Weibchen (Ovipare), die ihre Eier an Knospen, Astlöchern, Rindenrissen und anderen Stellen der Traubenkirsche usw. ablegen.

Bleiche Getreidelaus (Metopolophium dirhodum Walk.)

Die Bleiche Getreidelaus findet man vorwiegend an den Blättern. Diese Blattlausart ist wirtswechselnd und überwintert an Rosen. Sie hat eine geringe wirtschaftliche Bedeutung.

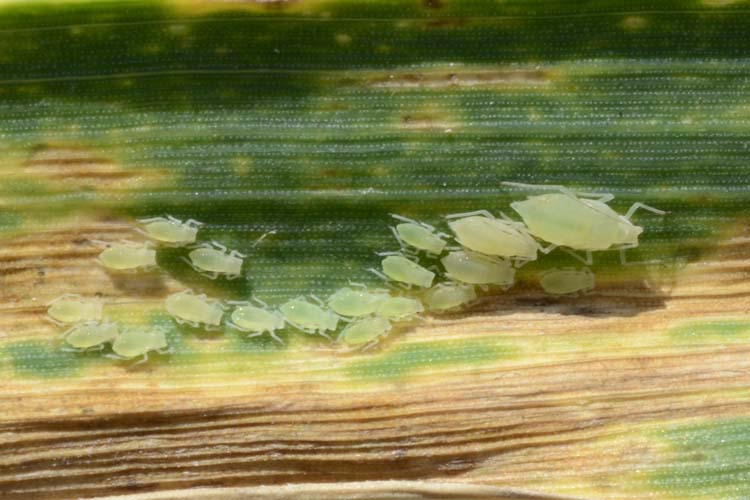

Abb. 3. Bleiche Getreideblattlaus (Metopolophium dirhodum)

Abb. 3. Bleiche Getreideblattlaus (Metopolophium dirhodum)

Schaderreger: Die ungeflügelten Imagines haben eine länglich-ovale Körperform und sind 1.9 bis 2.8 mm lang (Dubnik 1991). Sie sind auffallend weisslich und haben einen dunkelgrünen Mittelstreifen auf dem Rücken. Die Länge der Fühler entspricht etwa drei Viertel der Körperlänge. Die hellen Hinterleibsröhren (Siphonen) sind etwa doppelt so lang wie das Schwänzchen (Cauda).

Die Brust der geflügelten Tiere ist hellbraun, die Beinenden sind dunkelbraun. Das Stirnprofil weist einen Mittelhöcker auf. Der Hinterleib ist ohne Zeichnung.

Lebenszyklus und Epidemiologie: M. dirhodum überwintert im Eistadium an Wild- und Gartenrosen (Dubnik 1991). Im Frühling schlüpfen die Stammmütter, die sich ungeschlechtlich (parthenogenetisch) vermehren. Mit der Zeit entstehen geflügelte Tiere, die zu den Gräsern wechseln. Die bleiche Getreideblattlaus besiedelt die unteren Blattpartien, vorwiegend die obere Blattseite. Sie kann auch häufig an Mais gefunden werden. Die Oviparen legen ihre Eier an Wild- und Gartenrosen ab.

Maisblattlaus (Rhopalosiphum maidis Fitch.)

Die Maisblattlaus zählt weltweit zu den bedeutendsten Schädlingen von Mais. Sie kommt aber auch häufig an Getreide vor. R. maidis kann in Mitteleuropa nicht überwintern und wandert alljährlich aus südlichen Ländern ein (Dubnik 1991). Dabei müssen die Blattläuse sehr grosse Distanzen überwinden.

Schaderreger: Die Larven der ungeflügelten Form sind grau-grün gefärbt und haben einen schwarzen Fleck an der Basis der Hinterleibsröhren während die Adulten dunkelgrün bis blauschwarz sind (Dubnik 1991). Der Körper ist länglich oval und 2 bis 2.6 mm lang. Die Fühler sind halb so lang wie der Körper. Die schwarzen, kurzen Hinterleibsröhren haben einen ausgestülpten Rand.

Der Kopf, die Brust, die Fühler und die Hinterleibsröhren der geflügelten Läuse sind schwarz, der Hinterleib ist grau-grün bis dunkelgrün mit dunklen Flecken an der Seite (Dubnik 1991). Das Schwänzchen ist kurz und dunkel gefärbt.

Lebenszyklus und Epidemiologie: Die Maisblattlaus erscheint ab etwa Mitte Juni. Zunächst besiedelt sie vor allem die Hühnerhirse (Echinochloa crus-galli) und die Borstenhirse (Setaria pumila). Es werden immer die jüngsten noch eingerollten Blätter besiedelt. Ab August wandert die Maisblattlaus zum Ausfallgetreide oder zum Mais, ab Oktober auch zum Wintergetreide. Auf Mais findet man die Maisblattlaus auf den unteren Blättern und später auch in den Blütenständen.

Wirtspflanzen

Getreideblattläuse besiedeln alle Getreidearten sowie den Mais. Auch viele Gräser sind Wirtspflanzen. Die Hafer- oder Traubenkirschenblattlaus überwintert an der Traubenkirsche, die bleiche Getreideblattlaus hingegen an Rosen.

Schadwirkung

Getreideblattläuse saugen an den Ähren und Blättern von Getreidepflanzen und entnehmen ihnen zuckerhaltige Assimilate aus den Siebröhren (Phloem). Je nach Zeitpunkt der Besiedelung, der Dichte und der Dauer des Befalls kann es zu mehr oder weniger hohen Ertragsverlusten kommen. Ein Befall der Ähren führt zu höheren Verlusten als ein Befalll der Blätter.

Die Blattläuse scheiden überschüssige Nahrung in Form von sogenanntem Honigtau aus. Auf diesen klebrigen Ausscheidungen siedeln sich schnell Schwärzepilze an, welche die Assimilation der Pflanze erheblich beeinträchtigen.

Die Getreideblattläuse können zudem Viruskrankheiten übertragen: beispielsweise das Gerstengelbverzwergungsvirus (barley yellow dwarf virus, BYDV), das vor allem durch S. avenae und R. padi übertragen wird (Obst und Paul 1993).

Bekämpfung

- Ökologische Ausgleichsflächen wie Hecken und Buntbrachen fördern Nützlinge. Rosen und Traubenkirschen sind Wirtspflanzen von Getreideblattläusen. Deshalb sollten diese Sträucher nicht in der Nähe von Ackerflächen angepflanzt werden.

- Nützlinge (Marienkäfer, Schlupfwespen, Schwebfliegen und Florfliegen) sollten durch einen zurückhaltenden chemischen Pflanzenschutz geschont werden (Bockhus et al. 2010; Häni et al. 2008).

- Eine chemische Bekämpfung ist nur dann sinnvoll, wenn die Bekämpfungsschwelle überschritten ist und die eingesetzten Pflanzenschutzmittel die Nützlinge garantiert schonen. Eventuell genügt bereits eine Feldrand- oder Teilflächenbehandlung.

Die Ermittlung der Bekämpfungsschwelle erfolgt (in der Schweiz) im Stadium 65 (Mitte der Blüte). Die Schwelle ist erreicht, wenn 60 % der Ähren mit Blattläusen befallen sind. Ausgezählt werden an 10 Stellen 5 aufeinanderfolgende Halme (Agridea, Datenblätter Ackerbau). Eine Behandlung im ÖLN ist nur mit Sonderbewilligung der kantonalen Pflanzenschutzdienste erlaubt. - Empfohlene und zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen Getreideblattläuse finden Sie für die Schweiz im BLW Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit)

Literatur

Agridea, 2021. Datenblätter Ackerbau. AGRIDEA, CH-8315 Lindau (Bekämpfungsschwellen)

Bockus WW, Bowden RL, Hunger RM, Morrill WL, Murray TD, Smiley RW, 2010. Compendium of wheat Diseases and Pests. Third edition. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota: 171 p.

Dubnik H, 1991. Blattläuse: Artenbestimmung – Biologie – Bekämpfung. Verlag Th. Mann, D-4650 Gelsenkirchen-Buer: 120 S.

Obst A, Paul V, 1993. Krankheiten und Schädlinge des Getreides. Verlag Th. Mann: 184 S.

Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A und Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.