Blatt- und Spelzenbräune des Weizens

septoriose de l'épi (franz.); leaf and glume blotch, septoria nodorum blotch (SNB) of wheat (engl.)

Wissenschaftlicher Name*: Phaeosphaeria nodorum (E. Müll.) Hedjar. (sexuelle Fortpflanzungsform)

Synonym der sexuellen Fortpflanzungsform: Leptosphaeria nodorum E. Müller,

Synonyme der asexuellen Fortpflanzungsform: Stagonospora nodorum (Berk.) E. Castell. & Germano, Septoria nodorum (Berk.) Berk., Septoria glumarum Pass.

* Phaeosphaeria nodorum ist der gültige Name des Erregers der Blatt- und Spelzenbräune. Septoria nodorum ist jedoch nach wie vor der gebräuchlichste Name für diese Weizenkrankheit.

Taxonomie: Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Phaeosphaeriaceae

Die Blatt- und Spelzenbräune des Weizens ist eine Krankheit, die in Jahren mit regenreichen Sommermonaten epidemisch auftritt. Der Erreger kommt u.a. in Deutschland, Holland, Frankreich, Grossbritannien und den USA vor. Die eigentlichen Weizenanbaugebiete der deutschen und französischen Schweiz mit relativ trockenen Sommern sind von der Blatt- und Spelzenbräune weniger betroffen. Nur in feuchten Sommern kann die Krankheit auch hier schädlich werden. In den Berggebieten trittt der Befall meist zu spät auf, um gefährlich zu werden. Das Ausmass der Schäden hängt stark von der Witterung zwischen Blüte und Ernte sowie vom Zeitpunkt und der Stärke des Erstbefalls ab. Befallene Blätter bilden weniger Kohlenhydrate, so dass die Körner nicht mehr richtig gefüllt sind. Dies kann den Kornertrag um bis zu 53 % reduzieren (Eyal et al. 1987).

Abb. 1. Blatt- und Spelzenbräune des Weizens (Septoria nodorum)

Abb. 1. Blatt- und Spelzenbräune des Weizens (Septoria nodorum)

Schadbild

Krankheitssymptome können während der gesamten Vegetationsperiode an allen oberirdischen Pflanzenteilen auftreten (Abb. 1 und 2): an Blättern, Blattscheiden, Halmen, Ähren und (wie es der Name S. nodorum schon sagt) auch an den Halmknoten. Die ersten kleinen gelblichen Flecken erscheinen bereits während des Schossens auf den untersten Blättern, besonders auf denen, die mit dem Boden in Kontakt kommen. Diese Flecken entwickeln sich zu grösseren, ovalen bis spindelförmigen, rotbraunen Nekrosen, die von einem gelbgrünen Hof umgeben sind. Im Zentrum der Nekrosen sind teilweise noch die Infektionsstellen als dunkelbraune Punkten erkennbar (Obst und Gehring 2004). Oft erscheinen die ersten Verbräunungen am Blattgrund und dehnen sich von dort über das ganze Blatt und die Blattscheide aus. Der Pilz verbreitet sich in der Regel von den unteren zu den oberen Blättern, einschliesslich Blattscheide und Fahnenblatt. Die befallene Halmknoten beginnen zu faulen, was oft zum Abknicken der Halme führt.

Schliesslich werden auch die Hüll- und Deckspelzen der Ähren von der Spitze oder vom Rand her befallen. Dies kann in einem nassen Frühsommer bereits während der Blüte der Fall sein. Die ersten Symptome an den Spelzen sind violette oder braune Verfärbungen. Der gesunde Teil der Spelzen ist vom kranken Gewebe durch eine deutlich sichtbare dunkelbraune Zone getrennt. Die Flecken werden grösser und dringen in Richtung Spelzenansatz und Ährenspindel vor. Dabei werden die Gefässe, welche die sich entwickelnden Körner versorgen, geschädigt.

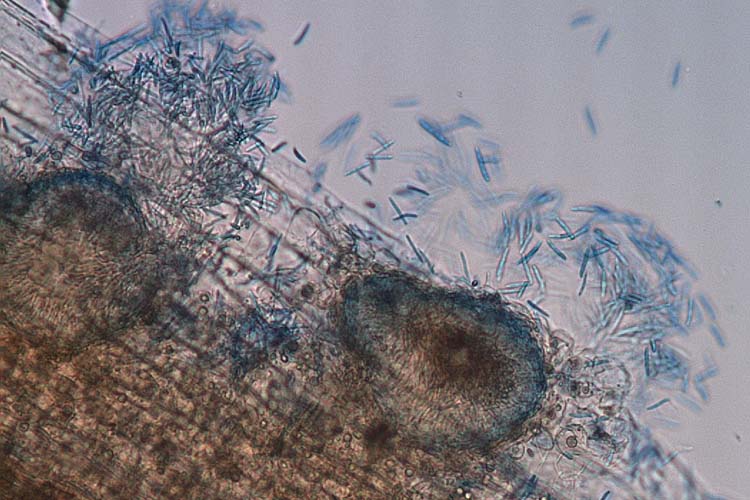

Innerhalb der Blattflecken und auf den befallenen Spelzen bilden sich nach feuchter Witterung im abgestorbenen Pflanzengewebe kugelige, hellbraune Fruchtkörper (Pyknidien). Diese entlassen bei hoher Luftfeuchtigkeit einen rosafarbenen Schleimfaden (unter der Lupe gut sichtbar), der aus Tausenden von Pyknosporen besteht, die in einem Gel eingebettet sind (Abb. 3).

Ist das Saatgut von S. nodorum befallen, führt dies zu einem lückenhaften und ungleichmässigen Feldaufgang: Die Keimlinge sind verkümmert und haben braune Keimscheiden (Häni et al. 2008).

Verwechslungsmöglichkeiten

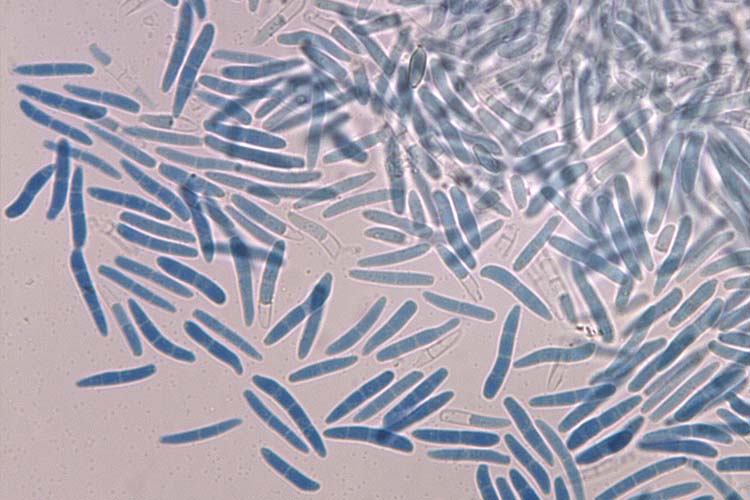

Neben der Blatt- und Spelzenbräune treten an Weizenblättern oft gleichzeitig auch andere Erreger auf, die ähnliche Flecken und Verfärbungen verursachen: die Septoria-Blattdürre (Septoria tritici), die DTR-Blattdürre (Pyrenophora tritici-repentis) oder Ascochyta spp. (Didymella spp.). Die Blattflecken der S. tritici sind eher länglich und werden seitlich von den Blattadern begrenzt, so dass die Flecken oft parallele Seiten haben. Eine eindeutige Unterscheidung dieser vier Blattfleckenerreger aufgrund der Symptome ist schwierig und erst anhand der Fruchtkörper unter dem Mikroskop möglich. Die von S. tritici verursachten Blattflecken, enthalten auf beiden Blattseiten schwarze Fruchtkörper (Pyknidien), während die von S. nodorum verursachten Flecken honigbraune, etwas grössere Fruchtkörper aufweisen. Die Pyknosporen von S. tritici sind länglich und dünn, diejenigen der S. nodorum kürzer und dicker (nur unter dem Mikroskop sichtbar). P. tritici-repentis bildet keine Fruchtkörper, sondern grosse Konidien auf langen Trägern.

Die Kenntnis des vorherrschenden Blattfleckenerregers ist für die Wahl der richtigen Sorte wichtig, da unterschiedliche Resistenzgene die Abwehr gegen die drei Krankheitserreger kontrollieren.

Krankheitserreger

Phaeosphaeria nodorum bildet sexuelle Fortpflanzungsformen, sogenannte Pseudothecien mit einem Durchmesser von 120-200 µm (Eyal et al. 1987) haben. Sie enthalten zahlreiche keulenförmige Asci mit jeweils acht Ascosporen. Letztere sind gerade bis leicht gekrümmt und haben drei Septen (vierzellig), wobei die vorletzte Zelle die grösste ist. Die Ascosporen sind 4-6 µm x 23-32 µm gross.

Die Pyknidien (asexuelle Fortpflanzungsform) von Septoria nodorum (Stagonospora nodorum) sind 160-210 µm gross (Eyal et al. 1987), kugelig und besitzen eine Öffnung (Ostiolum) (Abb. 4). In diesen Fruchtkörpern werden massenhaft Pyknosporen gebildet. Diese sind farblos, gerade oder leicht gebogen, 15-32 µm lang, 2-4 µm breit, haben 0 bis 3 Septen und sind an den Enden abgerundet (Abb. 5). Nach Eyal et al (1987) existieren auch Mikropyknosporen (3-6 x 0.7-1 µm), die ebenfalls Weizen infizieren können.

Abb. 3. Septoria nodorum: Bei hoher Luftfeuchtigkeit entlassen die Pyknidien eine rosafarbige, schleimige Ranke bestehend aus Tausenden, in einem Gel eingebetteten Pyknosporen

Abb. 3. Septoria nodorum: Bei hoher Luftfeuchtigkeit entlassen die Pyknidien eine rosafarbige, schleimige Ranke bestehend aus Tausenden, in einem Gel eingebetteten Pyknosporen

Abb. 4. Pyknidien der Septoria nodorum mit Pyknosporen

Abb. 4. Pyknidien der Septoria nodorum mit Pyknosporen

Abb. 5. Pyknosporen der Septoria nodorum, Verursacher der Blatt- und Spelzenbräune des Weizens

Abb. 5. Pyknosporen der Septoria nodorum, Verursacher der Blatt- und Spelzenbräune des Weizens

Lebenszyklus

S. nodorum überdauert die Zeit zwischen Ernte und Aussaat der neuen Weizenkultur (Spätsommer bis Herbst / Winter) im Saatgut oder saprophytisch auf Strohresten an der Bodenoberfläche. Sobald die Umweltbedingungen für den Pilz günstig sind, bildet er Pyknidien (ungeschlechtlich entstandene Fruchtkörper) mit Pyknosporen, welche junge Weizenpflanzen in der näheren Umgebung infizieren können. Weizen als Vorfrucht erhöht daher das Befallsrisiko. Auf den befallenen Ernterückständen entwickelt sich im Herbst auch das geschlechtliche Stadium, die Phaeosphaeria nodorum, mit den Fruchtkörpern (Pseudothecien), den Asci und den Ascosporen. Die Ascosporen werden aus den Asci herausgeschleudert und gelangen mit dem Wind auf junge Weizenpflanzen. Im Gegensatz zu den Pyknosporen können die Ascosporen auch über mehrere Kilometer verbreitet werden (Obst und Gehring 2004). Befallenes Stroh kann auch im folgenden Frühjahr (nach einer Überwinterung) als Infektionsquelle dienen. Nebenwirte wie Gerste, Roggen oder Wildgräser übertragen den Parasiten ebenfalls von einer Weizenkultur auf die nächste. Dies scheint aber in der Praxis eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Viel wichtiger ist die oben erwähnte Übertragung mit dem Saatgut.

Im Frühjahr erfolgt die weitere Ausbreitung im Weizenbestand über Pyknosporen. Diese werden aus den Pyknidien in Form von Schleimranken herausgepresst. In den Ranken sind die Sporen in ein Gel aus Proteinen und Kohlenhydraten eingebetttet. Das Gel schützt die Sporen vor dem Austrocknen und verhindert eine vorzeitige Keimung. Regentropfen transportieren die Pyknosporen auf höher gelegene, gesunde Blätter.

Bei ausreichender Blattfeuchte keimen die Pyknosporen mit Keimschläuchen, die sich zu Hyphen entwickeln. Diese bilden auf der Blattoberfläche Haftorgane, die so genannte Appressorien. An deren Unterseite bilden sich Penetrationshyphen, die durch die Kutikula und die Epidermiszellwand direkt in das Blattgewebe eindringen. Von dort wächst der Erreger in die Mesophyllzellen ein und tötet diese ab. Auch eine Infektion über die Spaltöffnungen (ohne Appressorienbildung) wurde schon beobachtet.

Die Kutikula und die Zellwände werden von S. nodorum enyzmatisch aufgelöst und anschliessend durchstossen. Zu diesem Zweck bildet S. nodorum verschiedene Enzyme: Polygalacturonasen, Xylanasen und Zellulasen. Die von S. nodorum gebildeten Phytotoxine Mellein und Septorin, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Krankheitsentwicklung (Eyal 1999).

Epidemiologie

- Eine Epidemie geht von infizierten Ernterückständen auf der Bodenoberfläche und / oder von infiziertem Saatgut aus. Infizierte Pflanzenrückstände auf dem Boden können während längerer Zeit (zwei Jahre oder länger) eine primäre Quelle für Inokulum in Form von Pyknosporen oder Ascosporen sein.

- Feuchtes, aber nicht zu kaltes Wetter begünstigt die Ausbreitung der Krankheit. Für eine erfolgreiche Infektion muss das Weizenblatt sechs Stunden lang bei mindestens 7 °C (optimal 20 bis 25 Grad) feucht sein. Die Zeit von der Infektion bis zum Auftreten der ersten Krankheitssymptome (Inkubationszeit) beträgt 7-14 Tage bei 22-24 °C (Eyal et al. 1987).

- Die Pyknosporen werden durch Regenspritzer vertikal in die oberen Blattetagen bis zur Ähre transportiert. Nach Regenschauern ist daher mit einem Infektionsschub zu rechnen, bei starken Gewittern können sogar mehrere Blattetagen gleichzeitig infiziert werden.

- Je nach Sorte verläuft die Ausbreitung unterschiedlich: Langstrohige und spätreifende Sorten werden weniger befallen als kurzstrohige und frühreife Sorten. Eine Lagerung des Getreides oder eine starke Halmverkürzung begünstigen die epidemische Vermehrung durch eine Veränderung des Bestandesklimas und eine Verkürzung der Infektionswege.

- Eine Schwächung der Blätter durch unsachgemässe Düngungs- oder Herbizidmassnahmen sowie durch Befall mit anderen Blattparasiten (Echter Mehltau) beschleunigen die Entwicklung des Erregers.

- Erfolgt der Befall der Ähre während der Blüte, können zum Zeitpunkt der Milchreife die Ährenspindeln bereits so stark geschädigt sein, dass die Assimilate nicht mehr zu den Körnern gelangen. Die Körner schrumpfen, werden runzelig und bleiben leicht (Schiffchenweizen).

Wirtsspektrum

S. nodorum kommt in der Schweiz hauptsächlich auf Weizen (Triticum aestivum), seltener auf Roggen (Secale cereale), Gerste (Hordeum vulgare), Triticale sowie an zahlreichen Gräsern vor.

Weizensorten unterscheiden sich in ihrer Anfälligkeit für S. nodorum. Der Erreger breitet sich in den verschiedenen Sorten unterschiedlich schnell aus. Es gibt auch Unterschiede in der Anfälligkeit der Blätter einerseits und der Ähren andererseits: Die Blätter einer bestimmten Sorte weisen nicht immer den gleichen Resistenzgrad auf wie die Ähren. In der Liste der für die Schweiz empfohlenen Getreidesorten wird deshalb zwischen Blatt- und Ährenresistenz unterschieden.

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- Sorgfältige Einarbeitung der Ernterückstände: Auf befallenen Strohresten kann S. nodorum die Zeit zwischen den Weizenkulturen überdauern (als Hauptfruchtform oder saprophytisch als Nebenfruchtform) und gefährdet dadurch die Neuansaaten im Herbst. Auflaufendes Ausfallgetreide muss ebenfalls beseitigt werden.

- Weizensorten mit wenig anfälligen Blättern und Ähren wählen (Schweiz: Liste der empfohlenen Getreidesorten; Deutschland: Sortenliste des Bundessortenamtes; Österreich: Österreichische beschreibende Sortenliste): Langstrohige und spätreifende Sorten werden weniger befallen.

- Nur gesundes, zertifiziertes Saatgut verwenden; Saatgut nicht in Befallsgebieten produzieren

- Weizenanteil in der Fruchtfolge reduzieren, nicht zu früh und nicht zu dicht säen

- Verzicht auf Halmverkürzer

- Zurückhaltende N-Düngung, um ein Lagern des Weizens zu verhindern.

- Eine direkte Bekämpfung mit chemischen Pflanzenschutzmitteln ist möglich. In der Schweiz sind Betriebe, die nach dem ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) wirtschaften, verpflichtet, Pflanzenschutzmittel nur nach dem Schadschwellenprinzip einzusetzen. Schadschwellen oder Bekämpfungsschwellen, geben an, ab welcher Krankheitsdichte eine Bekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln notwendig ist und wirtschaftlich sinnvoll ist. Die Bekämpfungsschwelle für Blattfleckenkrankheiten an Weizen, Triticale und Roggen ist in der Schweiz wie folgt festgelegt (Agridea, Datenblätter Ackerbau): In den Entwicklungsstadien 37 (Fahnenblattspitze sichtbar) bis 51 (Beginn Ährenschieben) wird jeweils das viert-oberste Blatt von 100 Halmen ausgezählt. Blattflecken verursacht durch Septoria Arten (S. nodorum und S. tritici) und DTR Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) werden zusammengezählt. Die Bekämpfungsschwelle ist erreicht, falls 20 Blätter (= 20%) befallen sind.

- Empfohlene und zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen die Blatt- und Spelzenbräune finden Sie für die Schweiz im BLW Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit).

Literatur

Agridea, 2021. Datenblätter Ackerbau. AGRIDEA, CH-8315 Lindau (Bekämpfungsschwellen)

Eyal Z, Scharen AL, Prescott JM, van Ginkel M, 1987. The Septoria diseases of wheat: Concepts and methods of disease management. Mexico, D.F.: CIMMYT.

Eyal Z, 1999. The septoria tritici and stagonospora nodorum blotch diseases of wheat. European Journal of Plant Pathology 105: 629-641.

Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A, Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.

Obst A, Gehring K, 2004. Getreide - Krankheiten Schädlinge, Unkräuter. Verlag Th. Mann: 256 S.