Stein- oder Stinkbrand des Weizens

carie commune du blé (franz.); common bunt, stinking bunt, covered smut (engl.)

wissenschaftlicher Name: Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.

Synonym: Tilletia tritici (Bjerk.) G. Winter

Taxonomie: Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycotina, Exobasidiomycetes, Tilletiales, Tilletiaceae

Der Stein- oder Stinkbrand des Weizens (Tilletia caries) ist eine klassische, samenbürtige Getreidekrankheit. Neben Weizen befällt T. caries auch den Dinkel. Anstelle der Samen bilden sich Brandbutten, die mit stinkenden Brandsporen gefüllt sind. Während der Stinkbrand im konventionellen Getreideanbau dank der Beizung des Saatguts mit chemisch-synthetischen Wirkstoffen kaum noch eine Rolle spielt, kann er im Biolandbau wirtschaftlich relevante Schäden verursachen. Stark befallenes Getreide ist ungeniessbar. Wenn es an Tiere verfüttert wird, kann es unter anderem zu Reizungen der Darmschleimhaut (Durchfall) oder zu Fehlgeburten bei trächtigen Tieren kommen. Milch und Eier können den Fischgeruch annehmen.

Abb. 1. Der Stein- oder Stinkbrand (Tilletia caries) bildet anstelle der Samen Brandbutten, die mit Brandsporen gefüllt sind.

Abb. 1. Der Stein- oder Stinkbrand (Tilletia caries) bildet anstelle der Samen Brandbutten, die mit Brandsporen gefüllt sind.

Brandpilze

Nach den Rostpilzen sind Brandpilze die zweitwichtigsten Pflanzenparasiten in der Abteilung der Basidiomycota. Sie bilden in grossen Mengen Brandsporen (Dauersporen) in Blüten, Blütenständen, Blättern oder anderen Pflanzenteilen. Die beiden Familien Ustilaginaceae (Flugbrand, Maisbeulenbrand etc.) und Tilletiaceae (Stein- oder Stinkbrand, Zwergbrand etc.) lassen sich aufgrund der Keimungsvorgänge nach der Kernverschmelzung (Karyogamie) unterscheiden:

- Ustilaginaceae: Bei den Ustilaginaceae wird nach einer Meiose und der Keimung der Brandspore ein vierzelliges Promyzel (Phragmobasidie) gebildet. Anschliessend werden, ausgehend von den Zellen des Promyzels, zahlreiche Sprosszellen (Sporidien) abgeschnürt (bei einigen Arten, zum Beispiel U. tritici, bilden die Zellen des Promyzels statt Sporidien haploide Hyphen). Zwei kompatible Sporidien verschmelzen (oder eine Sporidie verschmilzt mit einer Zelle des Promyzels) und wachsen zu einem dikaryotischen Myzel, welches die Infektion einleitet.

- Tilletiaceae: Brandsporen keimen nach einer Meiose mit je einem einzelligen Promyzel (Holobasidie), das am Scheitel meist acht haploide Sporidien abschnürt. Zwei kompatible Sporidien kopulieren und bilden Sekundärsporidien, welche die Infektion einleiten.

Weizen (Triticum spp.) wird weltweit hauptsächlich von sechs verschiedenen Brandpilzen befallen: Tilletia laevis (Syn. T. foetida), T. caries, T. controversa, T. indica, Ustilago tritici und Urocystis agropyri:

T. laevis ist eng mit T. caries verwandt. Sowohl Krankheitssymptome als auch die Brandsporen können nur von Spezialisten voneinander unterschieden werden. T. laevis kommt in den wärmeren Regionen Südosteuropas vor, T. caries in Nord- und Mitteleuropa (Obst und Paul 1993).

T. caries und T. controversa sind ebenfalls eng miteinander verwandt und sind morphologisch einander sehr ähnlich. Einige Merkmale können jedoch helfen, die beiden Arten bzw. Krankheitssymptome voneinander zu unterscheiden (siehe unten im Kapitel "Krankheitsbild").

T. indica (Karnal bunt) kommt natürlicherweise in Nordindien und Pakistan vor. In den 1970-iger Jahren wurde dieser Brandpilz nach Mexiko verschleppt. T. indica ist ein Quarantäneorganismus.

Ustilago tritici, der Flugbrand des Weizens, bildet Brandbutten, die bereits zur Zeit der Blüte aufreissen und die braunen Brandsporen freigeben.

Urocystis agropyri ist ein Blattbrand.

Krankheitsbild

Junge, von Steinbrand befallene Pflanzen zeigen helle Streifen oder unspezifische chlorotische Blattsprenkelungen. Die ersten typischen Krankheitssymptome sind allerdings erst nach dem Ährenschieben sichtbar: Die befallenen Pflanzen haben oft etwas kürzere Halme, bleiben länger grün und sind stärker bestockt. Die Ähren kommen nicht zur Blüte und der Fruchtknoten ist grün statt weiss. Die Ährchen sind leicht gespreizt und ihre Hüllspelzen sind blaugrün gefärbt. Anstelle der Weizenkörner werden hellbraune, kugelige Körner, die sogenannten Brandbutten, mit intakter Fruchtwand und Samenschale sichtbar. Diese sind gefüllt mit einer anfangs schmierig-braunen, später pulvrig-harten Masse aus Brandsporen (Abb. 1 und 2), die nach faulem Fisch stinken. Meist sind alle Körner einer Ähre infiziert.

Mögliche Verwechslung: Der Stein- oder Stinkbrand kann leicht mit dem nahe verwandten Zwergbrand (Tilletia controversa), auch Zwergsteinbrand genannt, verwechselt werden. Mit Zwergbrand befallene Pflanzen sind allerdings deutlich verkürzt (30-50 % der normalen Pflanzenhöhe). Zwergbrand tritt in der Schweiz vor allem in Lagen über 600 m ü. M. auf (Häni et al. 2008), wo die Schneedecke länger liegen bleibt. Die netzartigen Leisten auf der Sporenoberfläche sind bei T. controversa mit 1.5-3 µm höher als bei T. caries mit 0.5-1.5 µm (Wilcoxon und Saari 1996).

Beschreibung des Krankheitserregers

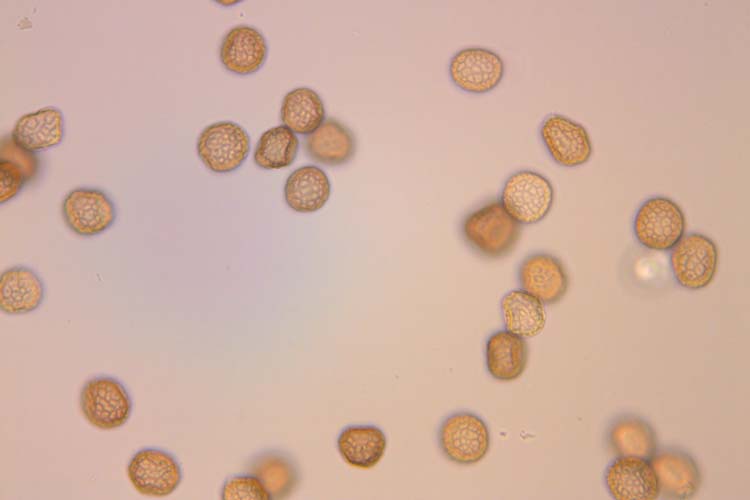

Die Brandsporen sind kugelförmig, dickwandig und haben einen Durchmesser von 15-23 µm (Bockhus et al. 2010). Sie sind hellgelb bis grau oder rotbraun gefärbt. Ihre Oberfläche ist mit netzartig angeordneten Leisten verziert, die Vielecke bilden (Abb. 3). Neben normal aussehenden Sporen kommen häufig auch sterile Zellen vor. Diese sind ebenfalls kugelig, etwas kleiner und haben keine auffällige Oberflächenstruktur.

Die Keimung der Stinkbrandsporen verläuft wie folgt: Zuerst findet in den Sporen eine Karyogamie (Verschmelzung der beiden Zellkerne) statt, kurz darauf folgt eine Meiose. Anschliessend wird ein Promyzel gebildet an dessen Ende sich 8 bis 16 farblose, fadenförmige Primärsporidien entwickeln (Abb. 4). Zwischen je zwei kompatiblen Sporidien (Kreuzungstyp + und -) entsteht eine Kopulationsbrücke (H-Form). Die vereinigten Primärsporidien (dikaryotische Phase) bilden dann Infektionshyphen.

Brandbutten enthalten Trimethylamin, eine leicht flüchtige Substanz mit einem intensiven fischartigen Geruch. Trimethylamin und andere chemische Verbindungen hemmen die Keimung der Brandsporen in den Brandbutten. Sobald die Sporen freigesetzt werden, reicht die Konzentration der hemmenden Substanzen jedoch nicht mehr aus, um die Sporenkeimung zu unterdrücken.

Abb. 3. Brandsporen des Stinkbrands (Tilletia caries)

Abb. 3. Brandsporen des Stinkbrands (Tilletia caries)

Abb. 4. Die Brandsporen von Tilletia caries keimen mit einem Promyzel, an dessen Ende sich Primärsporidien entwickeln.

Abb. 4. Die Brandsporen von Tilletia caries keimen mit einem Promyzel, an dessen Ende sich Primärsporidien entwickeln.

Lebenszyklus

Während des Dreschens gelangen Brandsporen auf gesunde Körner oder direkt auf den Boden. An den Samen bleiben sie äusserlich haften, insbesondere am Bärtchen, und können dort in trockenem Zustand mehr als 20 Jahre überleben. Im Boden hingegen sind die Brandsporen nur etwa zwei Jahre lebensfähig (Wilcoxson und Saari 1996).

Nach der Aussaat beginnt mit der Keimung des Saatkorns gleichzeitig auch die Keimung der Brandsporen (sowohl der an den Körnern anhaftenden als auch der im Boden befindlichen Steinbrandsporen). Diese bilden ein Promyzel an dessen Ende 8-16 haploide Primärsporidien wachsen (Abb. 4). Je zwei kompatible Sporidien kopulieren paarweise und erzeugen dikaryotische Infektionshyphen. Diese infizieren die Koleoptile der auflaufenden Weizenpflanze (Keimlingsinfektion). Der Brandpilz wächst dort zwischen den Pflanzenzellen und erreicht etwa während des 5-Blatt-Stadiums das Meristem des Vegetationskegels (Wilcoxson und Saari 1996). Während des Schossens wandert der Brandpilz mit dem Vegetationskegel nach oben und besiedelt gleichzeitig die Samenanlagen. Die Wand des Fruchtknotens wird modifiziert und dient als Hülle der Brandbutte. Im Endosperm bildet der Pilz Brandsporen. Beim Dreschen werden die Sporen freigesetzt und kontaminieren die Körner sowie den Boden.

Epidemiologie

Optimale Infektionsbedingungen liegen laut Wilcoxson und Saari (1996) bei 5-10 °C vor. Bei höheren Temperaturen läuft das Getreide zu schnell auf, so dass nur wenigen Brandsporen gelingt, in dieser kurzen Zeit zu keimen und die Keimlinge zu infizieren. Dies gilt jedoch nicht für bodenbürtige Brandsporen, da diese zum Zeitpunkt der Aussaat bereits gekeimt sein können und somit einen zeitlichen Vorsprung gegenüber den samenbürtigen Sporen haben.

Die Resistenz einiger Sorten hängt von der Temperatur ab, die während der frühen Pflanzenentwicklung vorherrscht: Bei niedrigen Temperaturen sind einige resistente Sorten anfälliger.

Im Herbst gesäter Sommerweizen ist anfällig, im Frühjahr gesäter hingegen resistent.

Wirtsspektrum

Der Erreger des Stein- oder Stinkbrandes befällt Dinkel (Triticum aestivum ssp. spelta) sowie Winterweizen (T. aestivum ssp. aestivum). Früh im Jahr gesäter Sommerweizen wird dagegen selten befallen (Häni et al. 2008). Der Stinkbrand tritt aber auch an Hartweizen, Roggen, Triticale, Gerste und zahlreichen Wildgräsern auf.

Innerhalb von T. caries konnten zahlreiche Rassen unterschieden werden (Hoffmann und Metzger 1976; Matanguihan et al. 2011). Diese Rassen wurden anhand ihrer Virulenz bzw. Avirulenz gegenüber definierten Resistenzgenen in Wirtspflanzen klassifiziert. Es sind 15 Resistenzgene bekannt: Bt-1 bis Bt-15. Diese Gene kommen allein oder in Kombination vor. Die Resistenz gegen T. caries und T. controversa wird bei Weizen durch die gleichen Gene reguliert (Hoffmann und Metzger 1976).

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- Steinbrand tolerante oder resistente Sorten verwenden

- Die Verwendung von anerkanntem Z-Saatgut ist empfehlenswert. Bei der Produktion von zertifiziertem Saatgut dürfen in der Feldbesichtigung maximal 5 mit Stinkbrand befallene Ähren pro 100 m2 vorkommen (bei der Produktion von Vermehrungssaatgut 2 Ähren pro 100 m2). Befallene Ähren oder Rispen dürfen dabei nicht vor der Feldbesichtigung entfernt werden (Verordnung des WBF über Vermehrungsmaterial von Ackerpflanzen-, Futterpflanzen- und Gemüsearten, Anhang 3).

- Falls Saatgut aus eigenem Nachbau verwendet wird: Saatgut nur aus befallsfreien, kontrollierten Beständen verwenden und das Saatgut auf Brandsporen untersuchen lassen.

- Gereinigtes Saatgut mit hoher Triebkraft garantiert ein rasches Auflaufen und kann dem Steinbrand davonwachsen.

- Die Fruchtfolge sollte so geplant werden, dass der Anbau von Weizen und Dinkel nicht zu eng ist, da Steinbrandsporen im Boden mindestens zwei Jahre überleben können.

- Saatgut flach ablegen.

- Winterweizen sollte früh, Sommerweizen spät gesät weden, um eine schnellere Pflanzenentwicklung zu erreichen.

- Pflanzenstärkungsmittel auf Senfmehlbasis

- Wird zum Dreschen ein betriebsfremder Mähdrescher verwendet, muss darauf geachtet werden, dass dieser vorher keine brandverseuchten Felder gedroschen hat.

- Bei mehr als 10 Brandsporen pro Korn (für Deutschland gilt 20 Sporen pro Samen) wird eine vorbeugende Saatgutbehandlung empfohlen (Agridea, Datenblätter Ackerbau). Im Biolandbau steht das Präparat Cerall® (Wirkstoff: Pseudomonas chlororaphis) als Beizmittel zur Verfügung. Auch eine Warmwasserbeizung (2 Stunden bei 45°C) kommt in Frage (siehe auch: Thermoseed, thermische Beizanlage der Fenaco).

- Eine Beizung des Saatgutes mit chemsch-synthetischen Wirkstoffen ist ebenfalls möglich: Die empfohlenen und zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen den Stein- oder Stinkbrand finden Sie für die Schweiz im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit).

Literatur

Agridea, 2021. Datenblätter Ackerbau. AGRIDEA, CH-8315 Lindau (Bekämpfungsschwellen)

Bockus WW, Bowden RL, Hunger RM, Morrill WL, Murray TD, Smiley RW, 2010. Compendium of wheat Diseases and Pests. Third edition. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota: 171 p.

Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A, Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.

Hoffmann JA, Metzger RJ, 1976. Current status of virulence genes and pathogenic races of the wheat bunt fungi in the northwestern USA. Phytopathology 66:657-660.

Matanguihan JB, Murphy KM, Jones SS, 2011. Control of Common Bunt in organic Wheat. Plant Disease Vol. 95 No 2: 92-103.

Obst A, Paul V, 1993. Krankheiten und Schädlinge des Getreides. Verlag Th. Mann: 184 S.

Wilcoxson RD, Saari EE, eds. 1996. Bunt and Smut Diseases of Wheat: Concepts and Methods of Disease Management. Mexico, D.F.: CIMMYT.